中文

中文

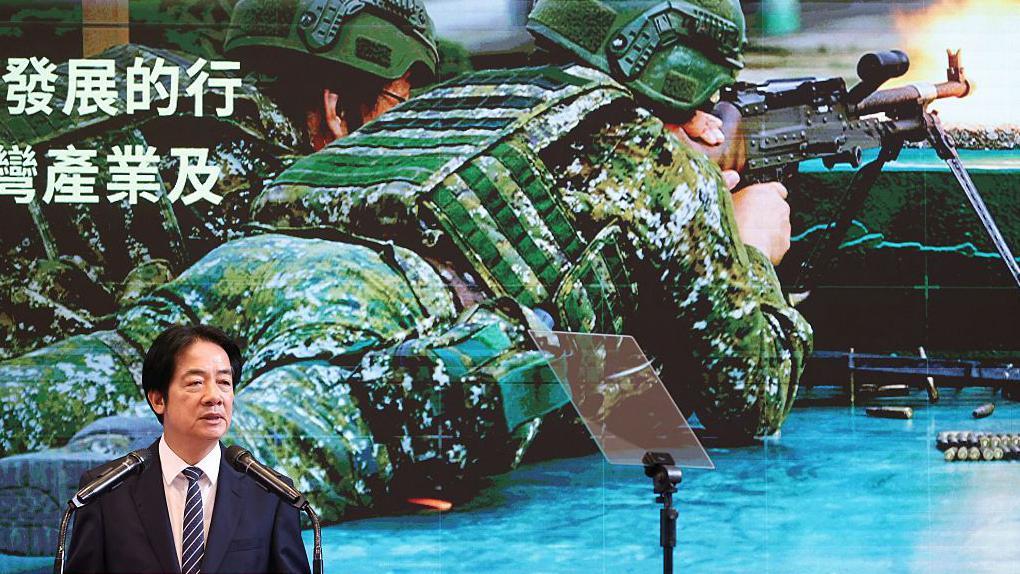

在中、美、日領導人本週初兩度通話後,台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣(400億美元;2830億人民幣)強化國防及採購美國軍備,以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。

這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間,而賴清德宣布國防計劃的時機,也引發外界多重解讀。

有專家對BBC中文指出,賴清德正利用當前國際局勢,在台灣內部提升國防政策的號召力,回應美方對於增加軍費的要求,並顯示台、美、日未來兩年有必要展開更緊密合作。

另一方面,這也象徵著台灣政府在近期中日爭端下,已從力求低調柔性、強調「台日友好」的方式,轉為採取主動、堅定回應,並試圖用「巧妙的框架策略」將兩岸問題擴大為區域問題,延伸至日本、澳洲及菲律賓等國。

《華盛頓郵報》在台北時間11月26日(美東時間11月25日)刊登台灣總統賴清賴清德的投書,他表示「感謝特朗普」,並提出歷史性的400億美元(1.25兆新台幣;2830億人民幣)國防特別預算,用於採購美國軍備。

同日,賴清德在召開國安高層會議後,舉行記者會公布政府正研擬「國安行動方案」,承諾台灣國防預算將逐年提升,明年支出將超過GDP的3%,並在2030年前達到5%。他表示:「台灣作為第一島鏈最關鍵的環節,不能成為區域安全的破口,必須展現決心,承擔更大的自我防衛責任。」

台灣大學國家發展研究所助理教授南樂(Lev Nachman)對BBC中文表示,賴清德正利用當前國際局勢,在日本與中國陷入外交爭端之際,爭取國內支持提高國防預算更具說服力。

「預算本身主要針對美國,這才是關鍵。」南樂指出,賴清德過去六個月自「大罷免」事件後,發言相對低調,這番談話是近期少見的重要訊息,「賴清德的邏輯仍以『川普優先』為核心,因美台關係目前處於談判階段。有人認為這是美國對台灣的施壓,也有人認為這是賴清德試圖取悅美國的方式。」

美國方面長期要求台灣提高軍事預算,特朗普上任後曾提出台灣應將國防支出提升至GDP的10%,而美國國防部印太安全助理部長提名人約翰·盧(John Noh)日前在國會聽證會上也重申此立場。

賴清德在記者會上回應媒體提問時,否認受到美方施壓,稱「壓力來自侵略者」,他又指提升國防預算與台美關稅談判和中美近期通話無關。

台灣政治大學教授、政大安倍晉三研究中心主任李世暉向BBC中文表示,賴清德此時提出增加軍事預算,反映台灣在「台灣有事」論述上的立場轉變。過去幾週台灣避免過度介入中日爭端,採取強調「台日友好」的柔性做法,但近期中國將美國納入相關論述,台灣做出更堅定回應可預期。

他指出,美國加入討論後,台灣在安全合作上必須展現決心,強化防衛力量,避免成為東亞安全的破口,並在印太戰略中扮演民主國家陣營的一員。從賴清德的談話可見,台灣安全不僅依賴國際支持,也需自主提升防衛能力,「這與日本提前達成防衛支出目標的政策相呼應,並與特朗普強調盟國責任的立場形成連動」。

李世暉認為,台灣深刻理解中國的行為模式,並認為在習近平任內,東亞區域風險只會持續升高,當前「台灣有事」的論述,以及中國對美日安保體制的挑釁言行,驗證了這一風險。

「在此背景下,作為印太地區的重要行為者,台灣以行動表達,台、美、日有必要在未來兩年展開更具體且緊密的合作。」

值得關注的是,賴清德在記者會上明確指出,北京「以2027年完成武力統一台灣為目標」,是台灣當局首次公開提及中方可能採取武力行動的具體時間。

部分台灣媒體以「總統證實2027年攻台」為標題報導,社群上出現憂慮情緒,支持者認為此舉是警示,批評者則質疑政府是否藉此政治動員。

在野國民黨主席鄭麗文批評賴清德「玩火」,指其言論讓台海成為「火藥庫」,並質疑是否將經濟發展建立在戰爭上。民眾黨則呼籲總統基於可靠情報與專業分析,向民眾說明「2027年威脅論」的依據,避免過度渲染戰爭焦慮。

中國國台辦回應賴清德美媒投書,批評民進黨當局「任由外部勢力予取予求」,並指責台灣將原本可用於改善民生和發展經濟的資源投入軍購與外交,「只會把台灣推入災難境地」。國台辦強調,「統一是不可阻擋的大勢」,並警告「依靠美國謀求台獨註定失敗,以武謀獨必將自取滅亡」。

台灣總統府在賴清德發表演說數小時後澄清,指部分媒體「片面解讀」總統言論。總統府表示,賴清德並非指中國將在2027年發動攻擊,而是引用國際研判及美國國會近期報告的內容,指出中國領導人要求解放軍在該時間節點前具備攻台能力。

美中經濟與安全審查委員會(USCC)11月18日發布最新年度報告指,中共對台施壓行動持續升級,北京正加速強化兩棲登陸、遠洋投射、聯合作戰及後勤補給等能力,目標是在2027年前具備「基本侵台能力」,這並非入侵時程,但2027年是解放軍建軍百年,習近平已要求軍方在此之前具備攻台能力。

報告指出,儘管中國軍力快速增長,距離完成大規模跨海作戰及長期高強度戰爭所需的完整戰力仍有結構性差距,全面作戰能力可能要到2035年之後。部分分析人士認為,習近平可能希望在其有生之年「解決」台灣問題。

外界也關注,賴清德在「台灣有事」論引發中日外交風波後的態度轉向。

台灣政府起初並未以政治語言回應,而是透過強調「台日友好」表達支持。例如,在中國暫停日本水產品進口、停止牛肉磋商及發布旅遊警告之際,總統賴清德在社群平台分享午餐吃日本壽司,並標註食材來自鹿兒島和北海道。

副總統蕭美琴則發布逛日本超市購買零食和水產品的影片。近期亦有台灣政府官員在旅展呼籲民眾赴日旅遊,甚至有前地方民意代表發放日幣鼓勵民眾出國。

台灣淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲對BBC中文表示,中國近期對日本採取強硬手段,反而使台日關係更趨緊密。他指出,北京不僅批評日本首相高市早苗,隨後祭出的軍事威脅,也顯示出「台日走得太近的焦慮感」。

蔡錫勲表示,台灣起初採取柔性策略,賴清德吃壽司的影像在日本媒體廣泛報導,這種「患難見真情」的互動延續了台日長期的友好傳統。2021年,中國暫停輸入台灣鳳梨時,時任日本首相安倍晉三曾在社群平台公開支持台灣,並與鳳梨合照,引發台灣民眾熱烈響應。

學者李世暉也表示,台灣近期宣布解除日本水產品進口限制,並在中國禁止日本海鮮後公開表態,顯示此舉不僅是既定政策,更在時機上具有戰略意涵,有助於推動台日合作並強化民間情感。

他指出,中國因政治理由對日本祭出制裁,台灣卻選擇全面解禁,總統賴清德甚至以行動支持日本,這讓日本輿論聯想到2011年311大地震時台灣的援助,進一步推升台日關係。日本媒體大幅報導賴清德的舉動,並將台灣安全議題與日本安全議題並列,顯示兩國在面對中國威脅時的連動性。

李世暉認為,中國近期對日本採取軍事演習、經濟制裁及認知作戰,與過去對台灣的手法如出一轍,這讓日本深刻理解與中國互動的高風險,並促使日本國內討論經濟脫鉤。此趨勢可能加速東亞供應鏈重組,強化台灣在第一島鏈及印太戰略中的角色。

政治學者南樂表示,賴清德正採取「巧妙的框架策略」,例如其在談及日本首相高市早苗時,使用「印太安全」而非「台灣安全」,顯示這是刻意的語言選擇,將與中國的衝突從「台灣—中國」問題擴大為區域甚至全球性議題,涵蓋及日本、澳洲、菲律賓等國。

南樂認為,這樣做有兩個效果:第一,促使外界更廣泛思考與中國衝突的意涵;第二,讓議題不再僅圍繞美國,儘管美國仍是此戰略中最重要的一環。

「在台日關係方面,台灣如今可能更安心,因為日本似乎重新展現出類似安倍時期的強硬外交風格,這在近年未曾出現。」

李世暉分析,台灣防衛預算提升雖是因應中國威脅,但賴清德的戰略不僅限於兩岸,而是希望台灣在區域安全中扮演更積極角色,過去台灣常被視為風險,如今政府試圖將台灣定位為「行動者」主動與周邊國家合作。

李世暉認為,日本首相高市早苗近期的表態,意味日本將在台海問題上扮演「更積極角色」,這雖帶來壓力,但也促成日美在安全議題上的協調,美方對此態度正面。他指出,中日關係緊張將持續,雙方可能透過外交手段控管風險,但中國的強硬回應「已讓東亞局勢出現重大變數」,並促使日本及其他國家重新思考與中國的經濟依賴。

他補充,若中日關係惡化並擴大至稀土或零組件出口限制,台灣有機會強化「非紅供應鏈」並建立經濟安全保障同盟。高市早苗已將經濟安全視為國防議題,未來台日合作強化經濟韌性將成為重要方向,台灣應在合適時機主動推動戰略合作。

習近平與特朗普本週初通話時,討論中美關係及台灣議題,特朗普稱可能明年訪中但未提及台灣。高市稍後也與特朗普通話,談及區域局勢。中國官方紀要重申台灣「回歸中國」的重要性,台灣則強調自身為主權獨立國家,沒有「回歸」選項。

分析人士指出,美國總統特朗普帶來的政策不確定性,讓各方比預期更焦慮。對於高市言論,美國至今既未公開表態支持,也未譴責,這加深外界對華盛頓在中日分歧上的立場疑慮。對北京而言,美國不支持日本非常重要;而對東京而言,美國不譴責同樣重要。現階段,雙方都未獲完全支持,但也未遭否定,某種程度是一種折衷的結果。

學者南樂表示,撇開中日爭端,台灣的核心邏輯並未改變,仍在尋求深化美台關係,並透過行動展現對美方的善意。但要真正取得進展,賴清德仍需在國內政治尋求共識,以達成美方要求的軍事預算提升。

南樂指出,賴清德目前依賴「特別預算」作為途徑,因無法直接更動年度總預算。雖然此做法可繞過預算辯論,但仍需立法院同意,佔國會多數的在野陣營是否支持存疑。國民黨與民眾黨過去一向對增加國防支出持保留甚至反對態度。

26日賴清德記者會後,國民黨主席鄭麗文指出,民進黨加國防預算超過法定舉債上限,批評賴清德未向全民和國會報告,也未經專業討論。

正在日本訪問的民眾黨主席黃國昌則表示,民眾黨支持合理增加國防預算,強化台灣自主防衛的能力,但會在接下來的整個審議過程中強力地為人民把關。

美國在台協會(AIT)處長谷立言在賴清德記者會後於臉書發文表示,歡迎賴清德總統宣布國防特別預算,「支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務」,期待台灣各政黨在此議題上形成共識,使台灣與歐洲、日本、南韓等夥伴並肩。

谷立言指出,確保兩岸分歧在不受脅迫下以和平方式解決,攸關全球利益,賴總統的決定是強化嚇阻、維持台海和平的重要一步。

台灣國防部指出,特別預算將集中於七大類軍備,包括精準火砲、遠程飛彈、防空與反彈道系統、無人載具及反制系統、AI輔助指管系統,以及台美共同研發裝備。此計畫具備三大特色:「打造台灣之盾」、「引進高科技與AI」、「厚植國防產業」,並預計在2027年前達成高戰備能力,2033年建成全面嚇阻戰力,最終建構能永久捍衛民主台灣的防衛體系。

美國近期批准兩筆對台軍售,總額逾10億美元,包括先進飛彈系統與戰機零件。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

27/11/2025 05:00PM

27/11/2025 05:00PM

27/11/2025 05:00PM