中文

中文

研究人員對「鐵達尼」號(「泰坦尼克」號,Titanic)的全尺寸數位掃描進行詳細分析,揭示了這艘命運多舛郵輪在沉沒前最後時刻的嶄新細節。

這個精確的3D複製模型展示了1912年「泰坦尼克」號撞上冰山沉沒時撕成兩半的慘烈場面。當時有1,500人喪生於這場災難。

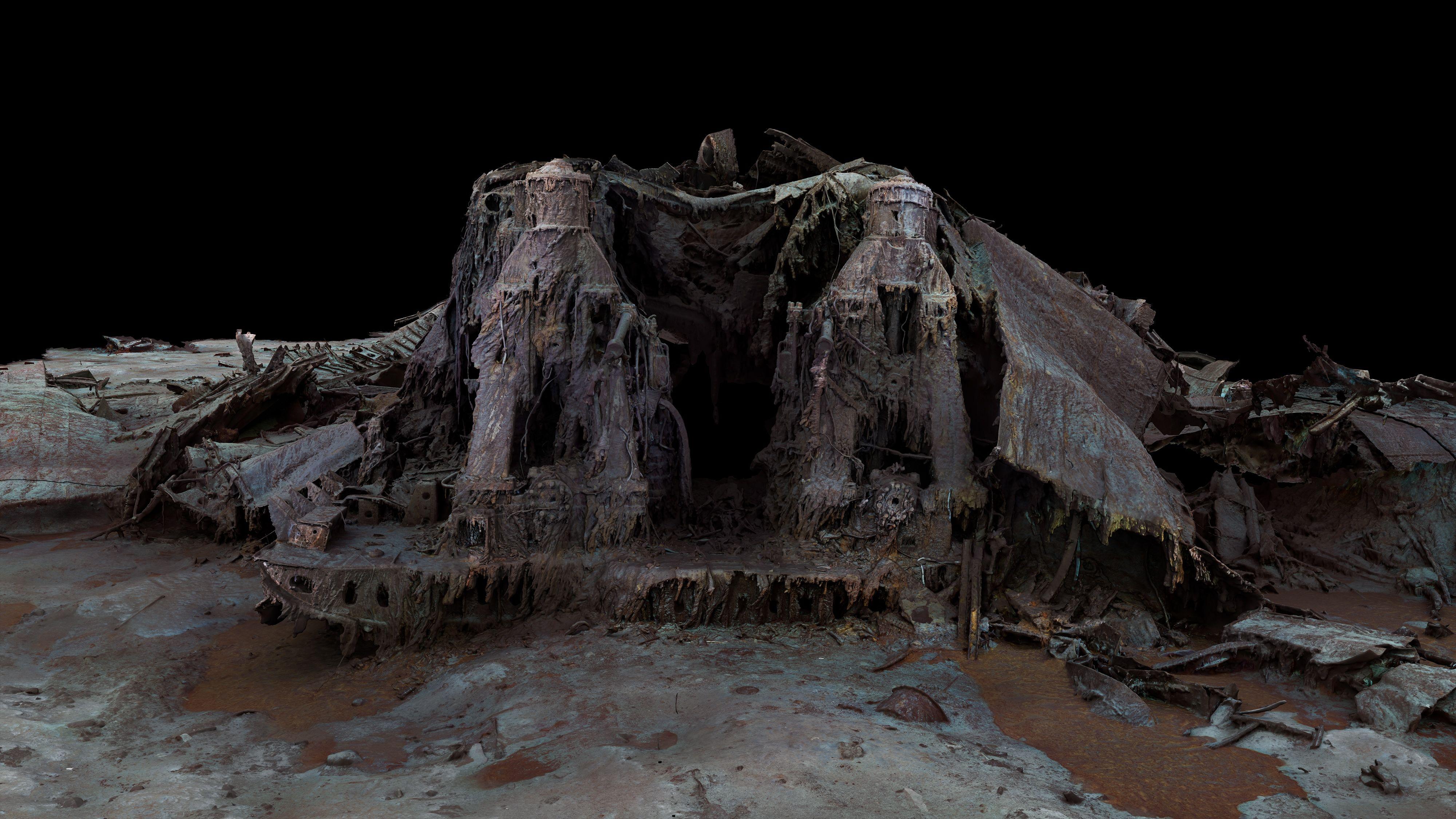

掃描圖首次清楚呈現了一間鍋爐房,證實了目擊者的說法——工程師們直到最後一刻仍在努力維持船上的照明。

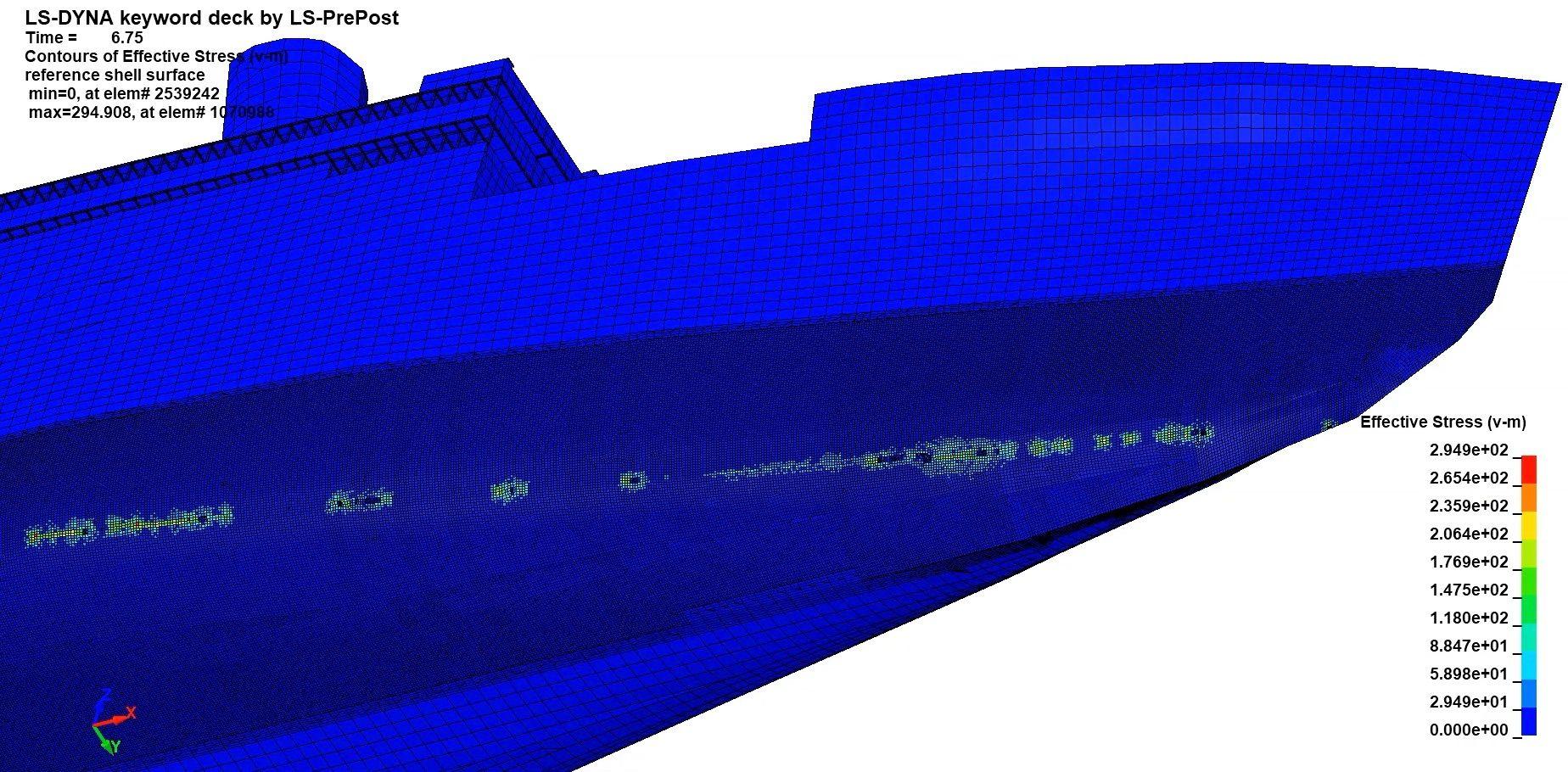

此外,一個電腦模擬顯示,船體上如A4紙大小的破洞,就足以導致鐵達尼號的最終沉沒。

「鐵達尼」號分析專家帕克斯‧史蒂芬森(Parks Stephenson)表示:「『鐵達尼』號本身,是這場災難最後的倖存目擊者,她還有許多故事尚未說完。」

這次掃描研究是為國家地理頻道與大西洋製作公司(Atlantic Productions)合作的新紀錄片《鐵達尼號:數位重生》(Titanic: The Digital Resurrection)所進行。

「鐵達尼」號殘骸位於大西洋冰冷海域、水深約3,800公尺處,研究團隊使用水下機器人對其進行了掃描。

他們從各個角度拍攝了超過70萬張影像,製作出這個「數位雙生體」,BBC新聞於2023年首次獨家揭露其成果。

由於殘骸龐大且位於幽暗深海中,潛水器僅能看到零星部分。而此次掃描則是首次讓人得以全面觀察整艘「鐵達尼」號。

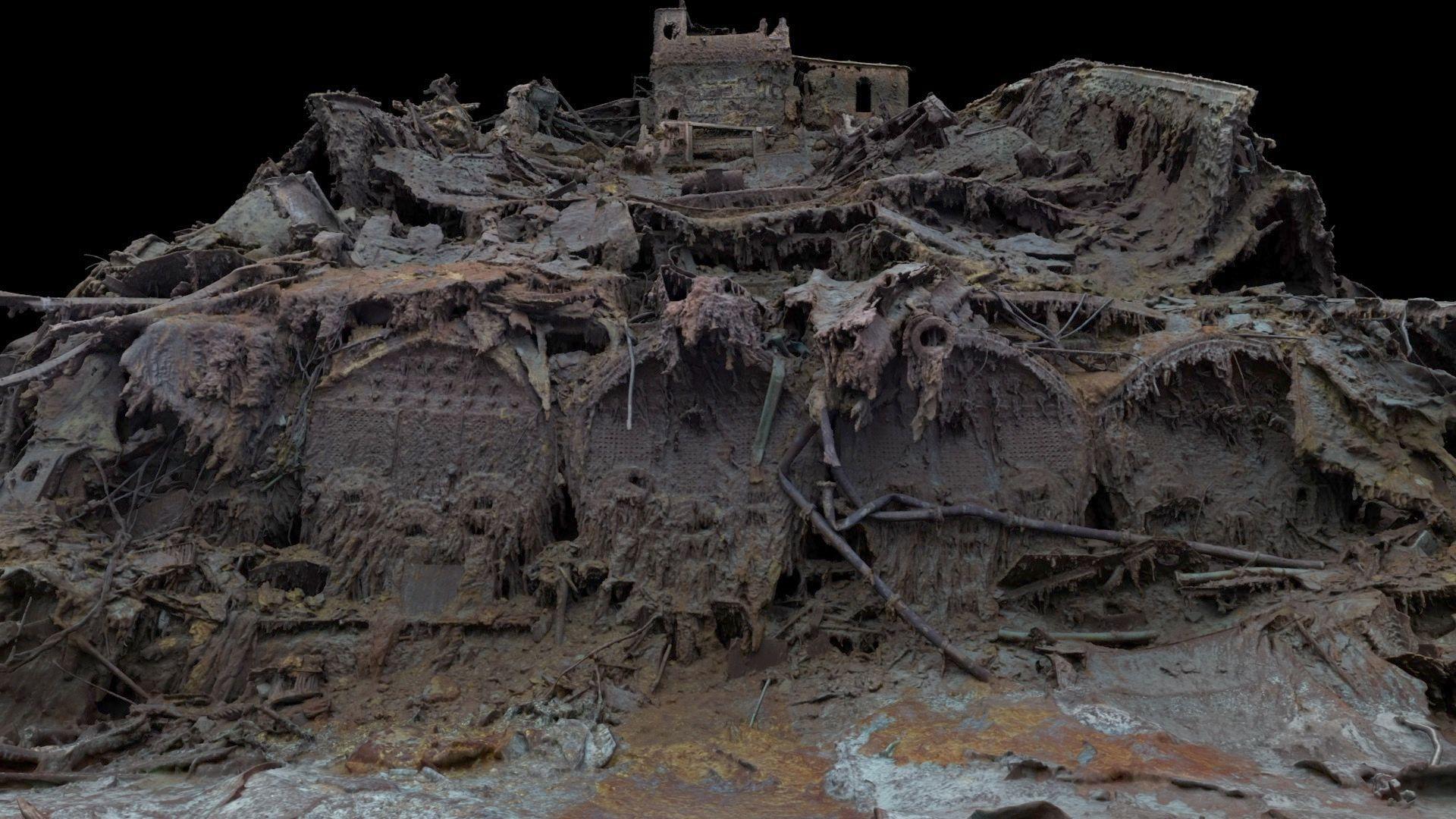

巨大船首部分直立躺在海底,看起來彷彿仍在繼續航行。

但距離600公尺外的船尾則是一堆扭曲變形的金屬殘骸,這是因為船身斷裂後,船尾猛烈撞擊海床造成的。

這項新技術為研究「鐵達尼」號提供了嶄新視角。

史蒂芬森說:「這就像是一個犯罪現場:你需要看到證據的位置與其所處環境的關聯。」

「要理解這裡究竟發生了什麼,擁有整體的殘骸全貌是關鍵。」

掃描也揭示了許多前所未見的細節,例如一個可能在撞擊時被冰山擊碎的舷窗,與倖存者描述撞擊時冰塊衝進客艙的情景相符。

專家們也正研究「鐵達尼」號其中一個龐大的鍋爐房——它位於船首後段、船身斷裂處,掃描圖上清晰可見。

多位乘客曾表示,在「鐵達尼」號沉入海中時,船上燈光依然亮著。

數位掃描顯示,部分鍋爐呈凹陷狀,顯示它們在進水時仍在運作。

在船尾甲板上,一個閥門呈打開狀態,顯示蒸汽仍在流入發電系統。

這歸功於由首席工程師約瑟夫‧貝爾(Joseph Bell)領導的一組工程師團隊,他們在災難發生時仍持續往鍋爐裡鏟煤,以維持照明。

他們最終全數罹難,但史蒂芬森指出,他們的英勇行動拯救了許多生命。

他告訴BBC:「他們一直努力維持照明與電力,讓船員能在有光線的情況下安全地放下救生艇,而不是在一片黑暗中行動。」

「他們努力延緩混亂,而那個靜靜敞開的蒸汽閥門,就像是這份堅持的象徵。」

一項新的模擬研究也提供了更多沉船的線索。

研究人員利用根據「鐵達尼」號藍圖建立的詳細結構模型,結合船隻速度、方向與位置等資料,預測撞擊冰山時造成的損害。

領導研究的倫敦大學學院(University College London)白點基教授(Prof Jeom-Kee Paik,音譯)表示:「我們使用先進的數值算法、電腦建模與超級運算能力,重建了『鐵達尼』號沉沒的過程。」

模擬顯示,當「鐵達尼」號與冰山接觸時只是擦撞,船體卻因此出現一連串破洞,沿著一段狹長的船殼延伸。

「鐵達尼」號原本設計為「永不沉沒」,即使有四個防水艙室進水也能保持浮力。

但模擬結果顯示,冰山造成的破壞涉及了六個艙室。

紐卡斯爾大學(University of Newcastle)造船學副講師西蒙·本森(Simon Benson)說:「『鐵達尼』號沉沒與否,就差在這些紙張大小的破洞。」

「問題在於,雖然破洞小,但分布範圍很長,海水會慢慢但持續地從這些洞灌入,最終艙室被水灌滿、船體不堪負荷而沉沒。」

不過,由於船首下半部埋藏在海底沉積物中,這些破損在掃描中無法顯現。

「鐵達尼」號所帶來的人類悲劇,至今仍清晰可見。

許多乘客的私人遺物散落在海底。

這次掃描提供了1912年那個寒夜的新線索,但專家要完全分析這個3D模型的所有細節,仍需數年時間。

史蒂芬森說:「她總是一次只肯告訴我們一點點。」

「每次,她都讓人意猶未盡。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

12/04/2025 08:00AM

12/04/2025 08:00AM

12/04/2025 08:00AM