中文

中文

緬甸7.7級強烈地震造成的死亡人數持續上升。截至週一上午,據緬甸軍方消息,地震造成至少1700多人死亡,約3400人受傷,鄰國泰國亦有傷亡報告。

現場影像顯示,建築物與道路的受損情況嚴重,而在泰國首都曼谷,一棟正在興建的30層摩天大樓倒塌。

2019年,美國加州曾發生7.1級地震,但沒有人因而死亡,也未對基礎設施造成嚴重破壞。

許多因素會影響地震所造成的死亡人數與破壞程度,其中最關鍵的因素有哪些呢?

地震的強度通常是以「矩震級」(Moment Magnitude Scale, Mw,或稱地震矩規模)來衡量。這種測量方式已取代較廣為人知的「芮氏測量」(Richter Scale,里氏),後者如今被認為較為過時、準確度亦較低。

地震的數值取決於斷層移動的距離及其移動時所釋放的能量。

震級2.5以下的地震通常無法被人們察覺得到,但可透過儀器偵測得到。震級5級以下的地震通常能被感受到,但僅會造成輕微破壞。西藏的7.1級地震已屬於強震,至於2023年2月發生於土耳其南部與敘利亞的7.8級地震,也屬於強震。

震級8級以上的地震被歸類為「大地震」,這類地震會造成災難性破壞,並可能完全摧毀震央周圍的社區。

除了震級之外,地震持續搖晃的時間長度也會極大地影響其破壞力。

「小型地震的震動通常只持續幾秒鐘,而中等至大型地震,如2004年的蘇門答臘地震,強烈搖晃可持續達數分鐘,」「西北太平洋地震台網」表示。

然而,地震的規模並非唯一重要的因素,地震發生的位置也是關鍵因素之一。

以摩洛哥地震為例,其震源點約為地表下18公里,這大約是珠穆朗瑪峰高度的兩倍,但從地質標準來說並不算深。

「這場地震相對較淺,這意味著上方的地層較少,無法有效消散能量與衝擊,因此震動與搖晃會更加劇烈,」英國樸茨茅斯大學火山學家兼地質學家卡門·索拉納博士(Dr. Carmen Solana)向BBC表示。

相比之下,2023年9月印尼偏遠的北馬魯古省(North Maluku)發生了一場6.2級地震,但震源深度達168公里。該次地震並未造成任何人員傷亡。

摩洛哥中部的地震發生在當地時間晚間11時11分,這可能是導致傷亡慘重的重要因素之一。

「許多建築物在地震發生時倒塌,而當時人們正處於睡夢中,這大大增加了傷亡風險,」索拉納博士表示。

在地震中喪生的大多數人,通常是因建築物倒塌而遇難。地震學家之間流傳著這樣的一句話:「地震並不會殺人,建築物才會。」

因此,若地震發生在日間,由於在室內的人數會較少,往往會導致較低的死亡人數。

透過房屋設計和建築,來抵禦除最嚴重地震之外的所有地震,這是有可能的。

為了實現這一點,建築物必須能夠盡可能吸收地震的能量。

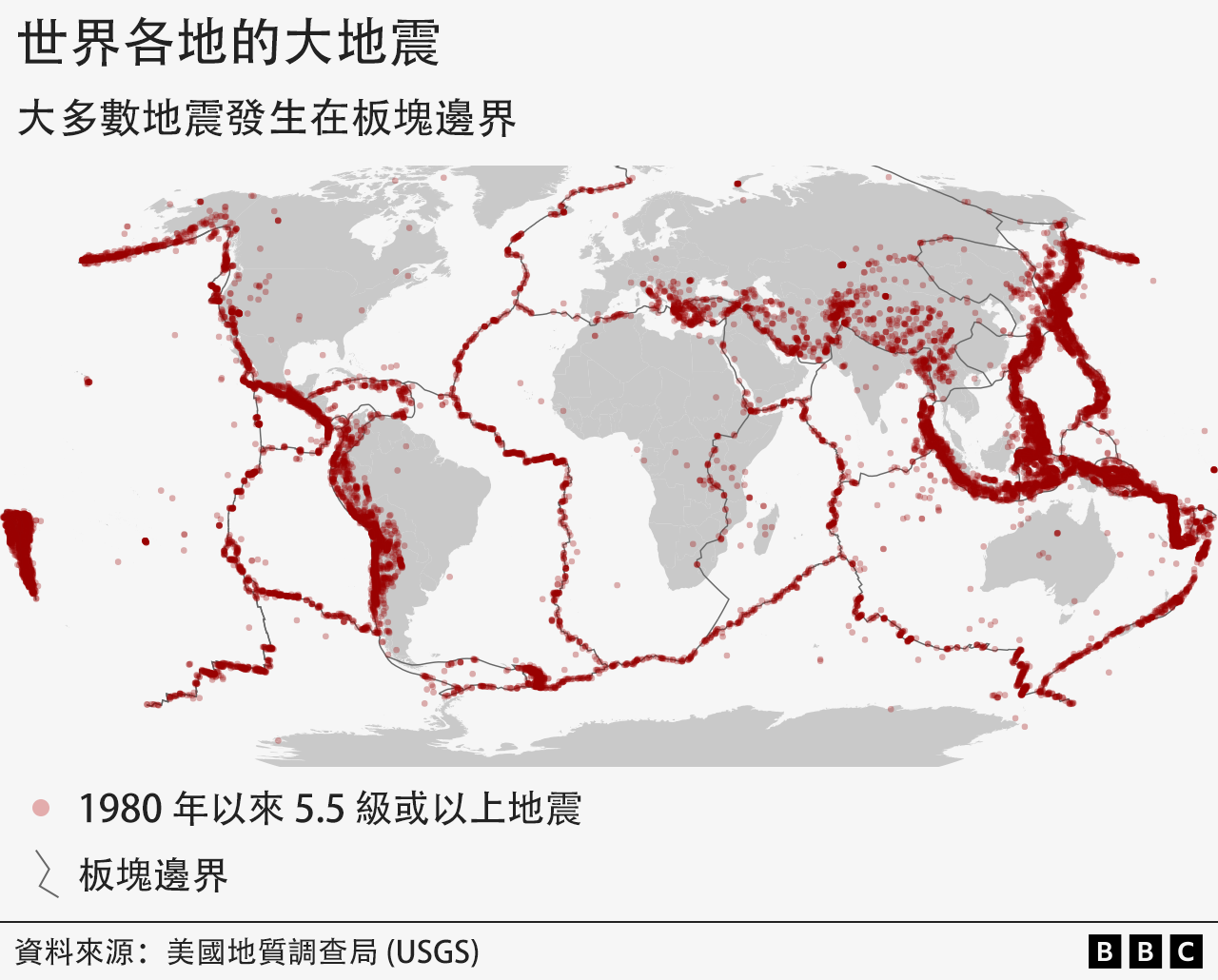

日本被美國地質調查局(USGS)認定是全球地震最頻繁的國家之一,在抗震建築方面作出了開創性的工作。

「當建築結構能夠完全吸收地震能量時,它就不會倒塌,」東京大學結構工程師及副教授佐藤淳(Jun Sato)表示。

這主要依賴於一種稱為「隔震技術」的過程,建築物或結構物被放置在特定的支承裝置或減震系統上,用以抵禦地震帶來的震動,有時僅需30至50厘米厚的橡膠塊。

然而,這種技術的費用高昂,世界各地在建築預算與可用的建材上有著極大的差異。

在摩洛哥受災最嚴重的偏遠地區,許多房屋是由泥磚或土磚所建造,這種建築材料難以抵禦強震。

此外,高樓大廈若在地震中倒塌,往往會造成嚴重傷亡。

例如,2023年2月土耳其大地震後,許多民眾對當地建築標準表示不滿,批評政府未能嚴格執行建築法規。

雖然該次地震強烈,但專家指出,若按照規範設計的建築物,應該能夠屹立不倒。

「這場地震的最高震度雖然猛烈,但並不一定足以摧毀合規建造的建築物,」倫敦大學學院緊急應變與管理專家大衛·亞歷山大教授(David Alexander)表示。

「大多數地區的震動程度低於最大值,因此我們可以推斷,在倒塌的數千座建築中,幾乎所有建築物都未能達到任何合規的抗震建築標準。」

2021年7月,一場8.2級大地震發生在阿拉斯加半島附近,但你可能對此沒有印象。

這場奇格尼克地震被認為是美國歷史上第七大地震,然而它未有造成任何人命傷亡。為什麼會這樣?這是一場相對較深的地震,且遠離人口主要的聚集地。

相比之下,2010年1月海地7級地震卻造成嚴重傷亡與破壞,估計有超過25萬人罹難,約30萬人受傷,以及超過150萬人無家可歸。

海地首都太子港正面承受了地震帶來的衝擊,當地人口密度極高,每平方公里有超過2.7萬人,這是造成巨大傷亡的部分原因。

在地震中,我們的生存機率很大程度上取決於腳下土地的穩固程度。

美國地質調查局指出,如果土壤在地面或接近地面處鬆散地堆積著含水量較高的沉積物,地面將更難承受強烈震動,這會導致「液化」的情況出現。

這是指原本應該是固體的土壤開始像液體一樣流動,極大地加劇了地震的破壞力。例如,1964年日本新潟地震就曾經出現過這樣的情況。

相比之下,2023年土耳其大地震造成超過5萬人喪生,但距離震央僅約80公里的埃爾津市(Erzin)卻幾乎沒有損傷。這座城無人喪生,沒有一座建築物倒塌,而周邊城鎮卻被夷為平地。

地質學家認為,埃爾津市之所以能保存下來,是因為該地坐落在堅硬基岩與較穩固的地層之上,這使其能夠有效吸收地震波的衝擊。

應對自然災害的準備程度,往往是拯救生命的關鍵因素之一。

在日本,學校每年必須進行兩次地震演習,並教育兒童在家中、戶外或車輛內遇到地震時該如何應對。而台灣則定期舉行全國性地震防災演習,以測試應急救援隊伍的反應能力。

然而,許多國家缺乏這類防災措施,尤其是甚少發生強震的國家,導致災害發生時應變不足。

應變的速度與規模同樣至關重要,雖然2023年土耳其地震發生十多天後仍有倖存者獲救,但大多數受困或受傷的人無法支撐那麼長時間。

因此,交通基礎設施及其迅速恢復能力對救援行動至關重要。例如,2023年摩洛哥地震中,受災嚴重的偏遠地區道路因山泥傾瀉與瓦礫而被阻塞,許多村莊抱怨幾乎未獲得任何緊急救援。

此外,摩洛哥政府也遭受批評,他們被指責在接受一些國際援助方面行動遲緩。

倒塌的建築物並不是地震後唯一導致死亡的原因。

沿海地區的居民尤其容易受到海底地震的影響,因為這類地震可能會引發致命的海嘯。

2004年的南亞海嘯即是由一場9.1級大地震引發的,震央位於印度洋,接近蘇門答臘島的班達亞齊(Banda Aceh)附近。

這次地震及隨後的巨浪造成約23萬人喪生,覆蓋超過十個國家。這些巨浪帶來強大的影響,甚至跨越印度洋,波及遙遠的非洲。

在山地地區,地震往往會引發山泥傾瀉,除了掩埋房屋之外,還會妨礙救援工作。

2015年,尼泊爾發生強烈地震,造成近9,000人喪生。

地質學家表示,這場地震在受影響地區引發了超過3,000次的山泥傾瀉。

1906年,舊金山地震雖然只造成約20至25秒的強烈震動,但這些震波足以破壞市內的燃氣和水管。

燃氣洩漏在多個地方引發火災,水源短缺亦令到滅火變得極為困難,最終導致超過3,000人喪生。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

02/04/2025 11:00AM

02/04/2025 11:00AM

02/04/2025 08:00AM