中文

中文

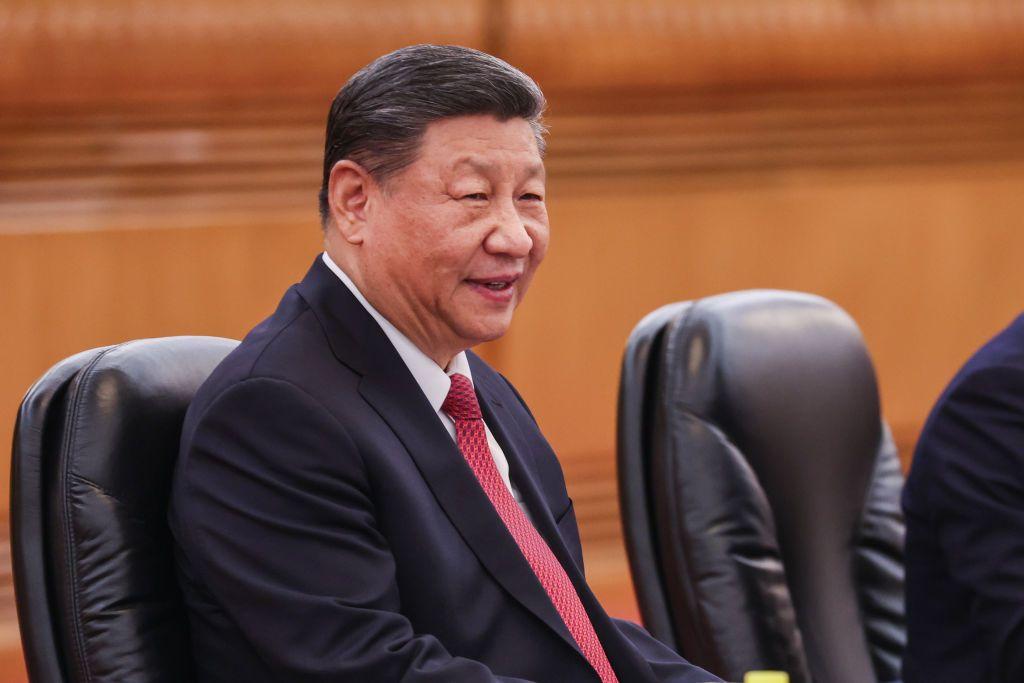

2月17日,習近平在北京出席民營企業座談會,這是時隔六年多之後習近平再度召開聚焦於民營企業的座談會。

座談會備受關注的是阿里巴巴創始人馬雲出席,過去5年馬雲因為「炮轟監管」而低調行事,一度長居日本,回國後也極少露面,他的動向逐漸被中國民營企業家看作「政治風向標」。

除了馬雲之外,出席此次座談會的還有華為創始人任正非,騰訊董事會主席兼CEO馬化騰,小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍,寧德時代董事長兼CEO曾毓群,比亞迪董事長兼總裁王傳福,美團創始人、董事長兼CEO王興。

值得一提的是,過去一個月,在機器人領域和AI領域爆紅的兩家公司,宇樹科技的創始人兼CEO王興興和幻方量化創始人梁文鋒也出席會議。

中國官媒中央電視台的視頻顯示,任正非、王傳福、王興興、雷軍,以及劉永好(新希望)、虞仁榮(韋爾股份)在座談會上發言。

習近平在會議上發表講話,重申了「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」,這是2002年江澤民時代提出的方針;以及「凡是黨中央定了的就要堅決執行,不能打折扣」,他進一步稱,「要著力解決拖欠民營企業賬款問題」「集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封」。

中國在去年11月推出10萬億天量化債計劃,寄望拯救地方政府高企的債務,以及拖欠民企賬款。但短期實施情況並不顯著。習近平上述表態被認為特指該問題。

策緯咨詢(TRIVIUM)公司副總監湯姆·農利斯特(Tom Nunlist)表示,「科技行業整頓實際上已結束多時,政府持續釋放支持民營經濟特別是科技行業的信號。但外界仍存疑慮,因為習近平的個人態度具有決定性意義。最終需要習近平親自表態才能扭轉局面——這場遲來的會面正體現了最高層政策轉向的謹慎性。」

習近平上次召開民企座談會是2018年,外部正值特朗普第一任期的中美貿易戰,內部盛傳「民企離場論」;此次座談會,外部要面臨特朗普時隔七年的又一輪貿易戰,內部則是經歷疫情和強力監管後疲弱不堪的經濟。

值得一提的是,兩次民企座談會之間的六年多,中國多個行業經歷強力監管,企業家信心和民間投資數據都一再探底。

具體而言,這次會議的亮點和影響如何?BBC中文從時、人、勢三個方面幫您梳理。

習近平上台後第一任期内未召開過民企座談會。第一次召開時2018年11月1日,其重要契機是「民營經濟離場論」的盛行。

當年9月,「資深金融人士」、自媒體作者吳小平發文稱:中國私營經濟已完成協助公有經濟發展的任務,應逐漸離場。此言一出,掀起軒然大波。

那一年,曾經資產規模達2萬億人民幣的安邦集團暴雷,被國資接管;債務規模近萬億的海航也面臨相似處境。國際市場上,中美爆發史無前例的貿易戰,珠三角的外貿工廠陡然承壓。

惶恐情緒在中國民營企業家之間蔓延。

情緒背後有數據印證——野村資本市場研究所高級研究員關志雄指出,中國國有企業利潤佔比從2015年的22%升至2018年的28%,這一年國企在工業增加值增速和利潤份額上反超民企。

「離場論」一個多月後,習近平召開「民營企業座談會」,會上他直接回應了這種恐慌情緒——「有的人提出所謂『民營經濟離場論』,說民營經濟已經完成使命,要退出歷史舞台;有的人提出所謂『新公私合營論』,把現在的混合所有制改革曲解為新一輪『公私合營』;有的人說加強企業黨建和工會工作是要對民營企業進行控制,等等。這些說法是完全錯誤的,不符合黨的大政方針。」

習近平的首次民企座談後,中國官媒開始賣力宣傳,民企是「自己人」,非但不能「離場」,還要走向更大的舞台。

此後,習近平雖然還召開過三次類似會議,但並未冠上「民企座談會」的名稱,且都有國企出席,召開時機則要麼是迎接重要的會議(十九屆五中全會),要麼是經歷特殊事件(新冠疫情、整頓平台經濟)。

因此,2018年的座談會被認為是習近平新時代對民營經濟「定調」的會議。國海策略發佈的研究報告認為,歷史上中國共出現過三輪高規格的穩民營經濟支持政策,分別是2005年1月頒布「非公36條」、2010年5月頒布的「新36條」,以及2018年11月民企座談會後頒布的「28條」。

而2005年和2010年的兩次,分別對應中國加入WTO後的第一波「民企潮」,以及金融海嘯後中國民企的一波「倒閉潮」。

2月17日召開的座談會,與之前的同規格會議時隔六年多。時機也頗值得玩味,2月初特朗普宣佈對華加徵關稅,「貿易戰2.0」開打;同期DeepSeek、宇樹科技分別在人工智能和機器人領域「火出圈」,在全球掀起討論。

2025年,也是中國完成《中國製造2025》計劃之時,這個計劃初衷是使中國製造業完成轉型升級,提出了十大方向,過去十年,其中的新能源汽車、智能製造等都得到長足發展,從本次座談會列席名單來看,也與「中國製造2025」涉及行業契合。

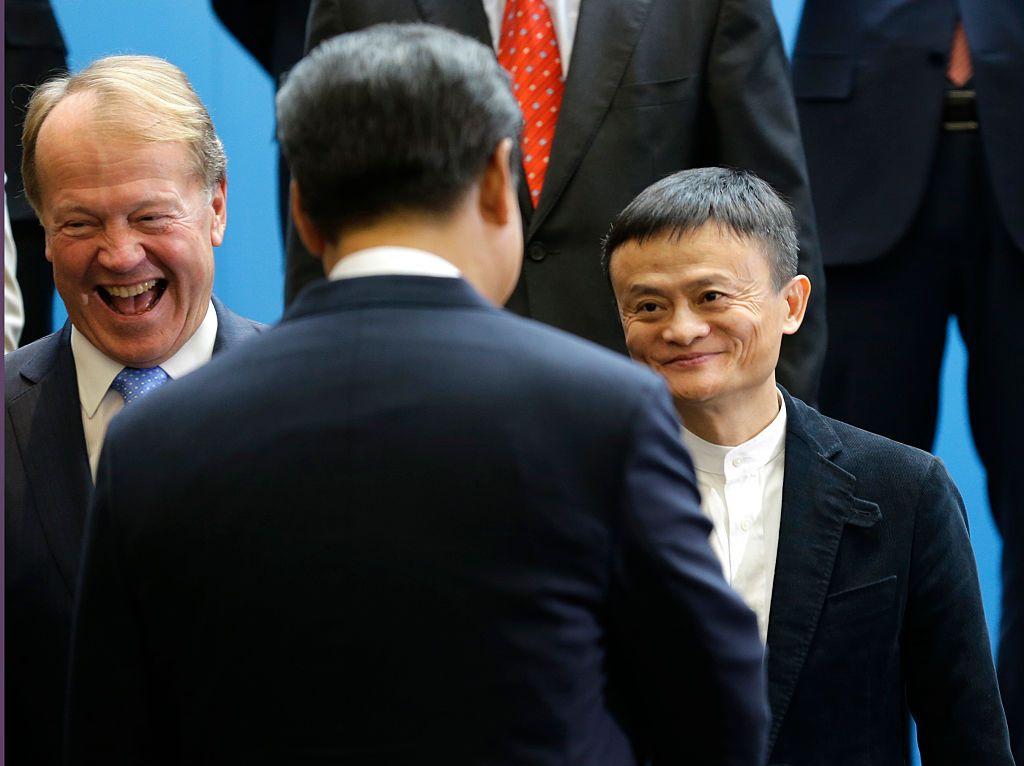

此次會議之所以引人關注,不僅在於其規格高,還在於馬雲出現在會場。

會前三天路透社援引消息人士透露馬雲將出席會議,消息瘋傳網絡,社交媒體上「馬雲已過關」成為熱點,阿里的股價也應聲大漲。

馬雲的「關」源自2020年11月,螞蟻集團計劃在上海和香港同步上市,預計募資約340億美元,如果成功將成為全球最大規模IPO。

然而,馬雲在2020年10月的上海外灘金融峰會上公開質疑中國金融監管體系,稱傳統銀行有「當鋪思維」,並呼籲減少對創新的限制。

這一言論被普遍視為觸怒監管層的重要原因。《華爾街日報》引述知情人士稱,習近平本人對馬雲的高調批評感到不滿,直接下令暫停螞蟻上市。

螞蟻上市終止後,被監管層整肅。2023年1月,螞蟻宣佈調整股權結構,馬雲不再擁有實際控制權。半年後,螞蟻收到70多億人民幣罰單。

此後,馬雲避走海外,長居日本,偶爾現身泰國,期間有一年多時間未公開踏足中國土地,馬雲「出走」,疊加房產企業暴雷,許家印被捕等事件,使民企信心處於谷底。

路透社稱,馬雲避居海外成為中國民營企業時運倒轉的象徵。儘管當局近期稱他們在緩和整肅並將繼續支持民營經濟,但是中國的企業家們和投資者表示,他們將馬雲留在海外的決定視為他們缺乏信心的一個因素。報道援引知情人士稱,中國總理李強意識到這一點後,要求馬雲回國,希望可以提振中國企業家們的信心。

2023年,中國疫情管控放開,3月馬雲現身杭州,再引熱議。當時路透援引北京雲一資產管理有限公司首席投資官張子華分析說,馬雲的返回提振了互聯網行業情緒,意味著新的領導層在重新審視平台公司在經濟發展中的重要性。

這一次,馬雲又起到風向標的作用,他再進一步出席了中國規格最高的會議。路透社報道稱,馬雲參會的消息帶動阿里巴巴、騰訊、小米等科技股當日大幅上漲,其中阿里股價接近三年高位,小米創歷史新高,市場普遍將此視為政策轉向的積極信號。

南加州大學法學教授張湖月向媒體表示,馬雲的高調參會表明監管機構對阿里巴巴的擔憂已基本解決,此前針對這一行業的整肅可能進入收尾階段。

此外,從這次列席的企業家來看,中國經濟的重點也發生變化。除了馬雲,還有騰訊CEO馬化騰、小米創始人雷軍、宇樹科技創始人王興興、DeepSeek創始人梁文鋒——要麼是互聯網巨頭,要麼是尖端創新的「小龍」。

對比之下,六年多前列席發言的企業家,則大多來自傳統行業,即便是來自IT也是老牌的軟件外包公司。

彭博社分析,此次座談會的規格(習近平親自主持)與陣容(涵蓋傳統與新興產業)表明,中央試圖平衡對民營經濟的支持與對「新質生產力」的培育。

龍洲經訊副研究總監白安儒認為,「這實質承認中國需要民營企業參與中美科技博弈。雖然決策層更傾向依靠產業政策與國企實現技術突破,但顛覆性創新仍來自民營領域。馬雲作為科技監管整頓的象徵人物參會,極具政策轉向意味——與數年前遏制『資本無序擴張』的立場形成鮮明逆轉。」

雖然中國在多次類似會議上強調民營經濟的重要性,但新聞和數據還在不斷展現「國進民退」的現實。

多位專家指出,中國民企擔心「三座大山」:國資吃掉民企、隨意監管以及不公平待遇。

近年來,中國國有資本通過天使投資、融資和二級市場參股優質民企,僅2018年包括國資委、地方國資委、中央事業單位在內的「國資系」正在參與或已經完成的就有對20多家A股上市公司的控制權交易。其它還有深圳地鐵成為萬科的最大股東,合肥國資委入股蔚來電動車等。此外,從安邦到海航,國有集團吞下困境中的民營公司,也成為風靡一時的現象。

其次,過去5年中國連續對房地產行業、教培行業、遊戲行業、平台經濟和互聯網金融等行業展開連續整改,每一次都對行業帶來重創。

最後,國有企業在貸款、補貼和行業准入上享有天然優勢。長期以來,國企在利潤不及民企的情況下,卻能享受著遠低於民企的融資成本。尤其是經濟下行時期,銀行對民營資本「惜貸」,卻樂於給大量國有企業乃至城投公司房貸。

雖然在上一次民企座談會上,習近平也強調了維護民企利益的重要性,會後還推出了28條具體措施。但上述問題在會後不減反增。

世界大型企業聯合會中國中心主任阿爾弗雷多·蒙特斯法爾表示,「深度求索(DeepSeek)案例表明,北京已認知到民營科技企業的創新活力才是經濟增長的最佳路徑。」

歐洲的墨卡托中國研究中心(MERICS)分析員宋高祖(Claus Soong)向BBC中文表示,中國當局對經濟的控制越來越緊,同時過度聚焦於安全化的目標,中國的經濟增長正遵循著「國進民退」的模式,而創新經常來自民企。這種榨取式經濟增長不太可能持續。

亞洲中心(Asia Centre)研究員高敬文(Jean-Pierre Cabestan)也指出,當前經濟增長放緩主要障礙,以及阻礙中國經濟向前發展的結構性制約因素包括:國有企業和公共部門的重壓、地方保護主義和強勢壟斷企業的存在。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

20/02/2025 05:00PM

20/02/2025 05:00PM

20/02/2025 11:00AM