中文

中文

幾十年來,汽車製造一直是德國工業皇冠上的明珠,是該國戰後經濟奇蹟的重要象徵。

德國的「三巨頭」品牌——大眾(Volkswagen,福斯、福士)、賓士(Mercedes-Benz,奔馳、平治)和寶馬(BMW),一直以卓越的性能、創新能力和精密工程技術備受推崇。然而,德國汽車工業正陷入困境。經濟低迷成為本月聯邦選舉的關鍵因素,德國汽車業該如何重回正軌?

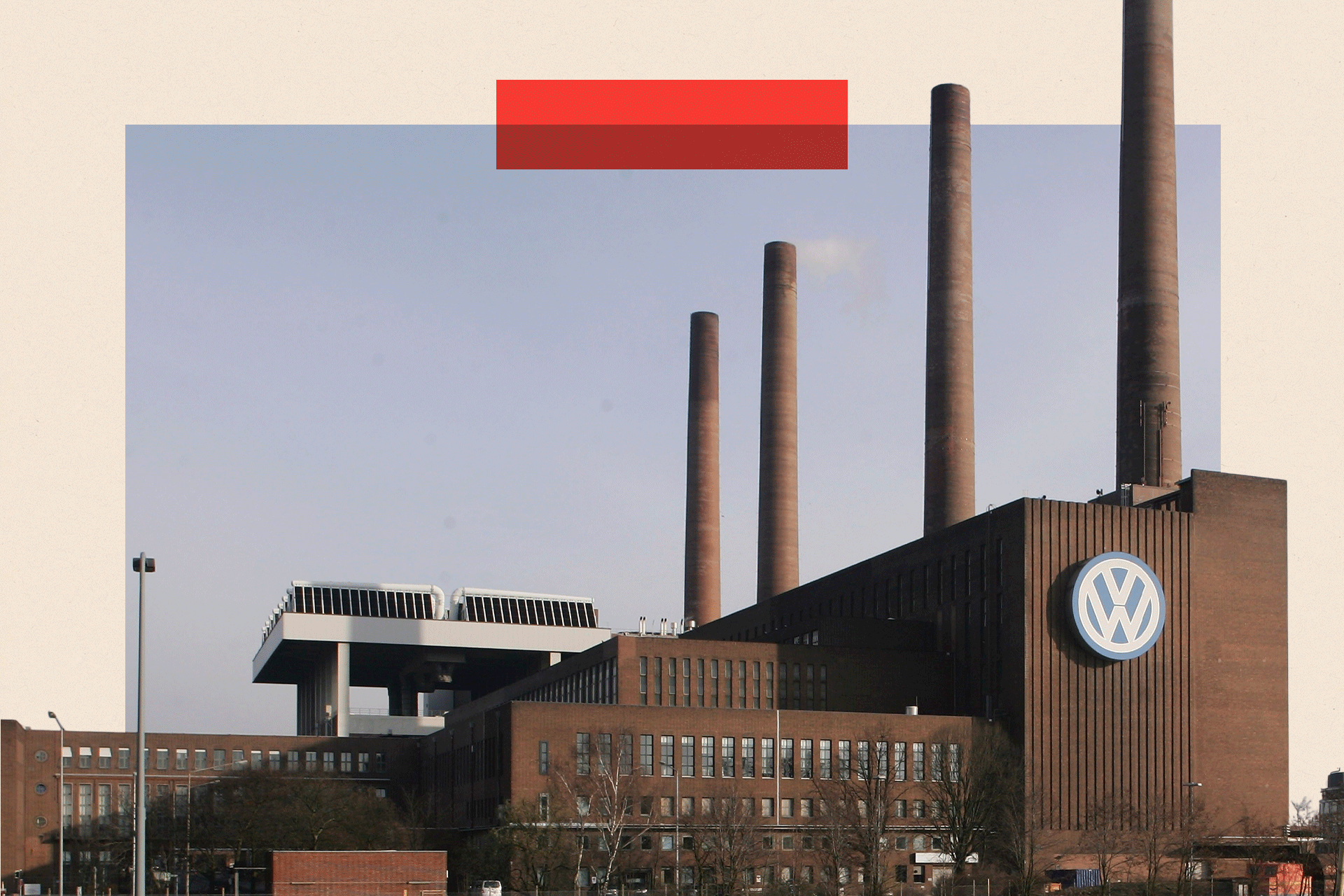

當你乘坐火車抵達下薩克森州的狼堡(Wolfsburg,沃爾夫斯堡)時,首先看到的便是大眾汽車工廠。這座龐大的建築正面懸掛著巨大的大眾汽車標誌,四座高聳的煙囪矗立兩側,廠區坐落於貫穿城市運河的一岸。這座佔地 6.5 平方公里(2.5 平方英里)的工廠毗鄰汽車城(Autostadt)——一個專為汽車及大眾品牌打造的主題公園,附近還有大眾體育場(Volkswagen Arena)。

狼堡是20 世紀中期美國底特律(Detroit)的德國翻版——與其說是一座擁有汽車工廠的城市,不如說是工廠帶動周邊城市的誕生。該工廠聘用了約 6 萬名來自周邊地區的員工,而狼堡的總人口僅約 125,000 人。當地人常說,即使你自己不在工廠工作,但肯定也有許多朋友,甚至學校半個班級的同學都在此就職。

「狼堡和大眾汽車幾乎是同義詞,」大眾集團內部歷史學家迪特·蘭登伯格(Dieter Landenberger)解釋道,他邊說邊看著一輛經過精心修復的早期甲蟲車型(Beetle,金龜車)。汽車城裡有一座巨大的玻璃帷幕牆博物館 Zeithaus,專門展示汽車工業的標誌性作品。

「我們為這家工廠感到自豪,」他說,「它是 1950 年代德國戰後必須自我改造和重建的象徵,是推動德國經濟奇蹟的引擎之一。」

然而,如今這座工廠卻成為德國汽車產業困境的縮影。根據科隆的德國經濟研究所(German Economic Institute)數據,狼堡工廠的年產能可高達 87 萬輛,但 2023 年的產量卻僅為 49 萬輛。在德國,這種情況絕非孤例。德國各地的汽車工廠一直遠低於最大產能。根據國際汽車製造商組織(International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers),德國汽車產量從 2017 年的 565 萬輛驟降至 2023 年的 410 萬輛。

這對即將於 2 月 23 日投票的德國選民來說至關重要,因為汽車產業不僅是國家榮耀的泉源,也是國家財富的源泉。在如何解決經濟問題上的分歧是去年 11月聯合政府瓦解的其中一個因素。無論哪一方獲選掌權,新政府上台後也勢必要提出振興經濟計劃,而重啟汽車產業將扮演重要角色。

根據凱投宏觀(Capital Economics)的數據,汽車製造業佔德國製造業總產值的五分之一,聯同供應鏈計算,則約佔國內生產總值(GDP)的 6%。該產業直接僱用了約 78 萬人,並支撐著數百萬個相關職位。

下降的不僅是產量,德國品牌汽車的銷量也顯著下滑。公司報告顯示,在 2017 至 2023 年間,大眾的銷量從 1,070 萬輛降至 920 萬輛,寶馬從 246 萬輛降至 225 萬輛,賓士則從 230 萬輛降至 204 萬輛。

此外,三大車廠在 2024 年前三季度的稅前利潤均下跌約三分之一,三家企業也分別警告稱全年盈餘恐將低於先前的預測。

近年來,電動車的發展耗費巨額投資,然而市場增長速度卻未如預期,而國外競爭對手卻在大展拳腳。美國和其他國家政府徵收關稅的威脅也迫在眉睫。

德國汽車工業協會(VDA)發言人西蒙·舒茨(Simon Shütz) 表示,「危機如此之多,整個世界都充滿危機。一場危機結束後,另一場危機就會隨之而來。」

自 2017 年以來,歐洲各地的汽車銷量一直在下降。凱投宏觀的高級歐洲經濟學家法蘭齊絲卡·帕馬斯(Franziska Palmas)表示:「最近銷量有所回升,但仍比 2017 年的高峰低約 15% 至 20%。」她指出:「這部分是由於疫情及能源危機等因素造成,但也與汽車壽命延長以及歐洲人已經擁有大量汽車有關。因此,需求一直較為疲弱。」

另一個關鍵因素是前面提及的電動車。2015 年,大眾汽車被發現在美國操縱排放測試,自柴油排放醜聞爆發後,汽車業便經歷了一場技術革命。

隨着歐盟及歐洲各國政府決心在未來十年間逐步淘汰燃油車,製造商別無選擇,只能投入數千億歐元研發電動車型並建設新的生產線。

可是,即使電動車目前確實在所有汽車銷售量中佔據很大份額,例如去年歐盟為 13.6%,英國則為 19.6%,但其市場份額的成長速度並沒有像預期的那麼快。

德國政府於 2023 年底突然取消對電動車買家的補貼後,當地電動車去年銷量暴跌 27%,進一步加劇本土車廠的困境。

「突然取消補貼的決定非常差,因為這破壞了消費者的信任,」德國汽車工業協會的西蒙·舒茨表示。

「從內燃機汽車轉向電動車是一個極為龐大的轉型過程。我們正在投入數十億歐元來重建所有工廠。因此,這需要時間,這是毋庸置疑的。」

在這一切發生的同時,德國製造商也一直在努力解決另一個難題。在德國本土做生意、經營工廠並僱用數十萬人是非常昂貴的。

受顧於工會與管理層達成的協議,汽車行業的工人歷來享有豐厚的工資和福利。根據凱投宏觀的數據,2023年德國汽車產業的平均基本月薪約為5,300歐元,而整個德國經濟的平均基本月薪為4,300歐元。

多年來,這種模式為德國公司帶來了一定的優勢,例如避免工業動盪,吸引和留住優秀人才。不過,這也導致德國汽車製造商的勞動成本位居全球之首。根據德國汽車工業協會的數據, 2023 年,德國汽車業的平均每小時勞動成本為 62 歐元,而西班牙為 29 歐元,葡萄牙則為 20 歐元。

俄羅斯入侵烏克蘭後,切斷了德國曾經充裕的廉價俄羅斯天然氣供應,德國國內汽車工業的情況變得更加嚴峻,而此時德國正逐步淘汰核電。

結果是能源價格急劇上漲。儘管此後有所回落,但按照國際標準,德國工業用戶的能源成本仍然非常高。 「這裡的能源價格比美國或中國高出三到五倍,遠高於我們的主要競爭對手,」西蒙·舒茨說。

整個產業都感受到了這一點,而不僅僅是汽車製造商本身。施密特汽車研究(Schmidt Automotive Research)的馬蒂亞斯·施密特(Matthias Schmidt)表示:「從生產金屬板卷、最終被製造成車門和引擎蓋的蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)和薩爾茲吉特(Salzgitter)鋼鐵廠,到製造驅動系統小部件的企業,由於能源價格高企,成本已經大幅飆升。」

去年,這些壓力達到了頂峰。擁有 45% 全球員工位於德國的大眾汽車,管理層最終決定需要採取極端的措施來降低成本。

「這是一個非常大的震驚,」德國金屬工會(IG Metall)發言人史蒂芬·施密特(Steffen Schmidt))在狼堡大眾工廠附近喝著咖啡時告訴我。 「公司沒有公開發表任何言論。」

消息由大眾工會主席兼最高員工代表丹妮拉·卡瓦洛(Daniela Cavallo)來傳達。 「他們在工廠門外舉行了一次大型會議。數千名工人參加,現場靜得連一根針掉在地上的聲音都聽得見,」史蒂芬·施密特說。

「他們全都驚呆了。數千人,全都鴉雀無聲。」

大眾汽車提出的方案前所未見。工會代表參加會議,希望就年度加薪問題進行談判。他們要求加薪 7%,然而,他們被告知,公司需要他們減薪 10%。

更糟糕的是。公司表示,可能不得不關閉在德國境內的最多三家工廠,並廢除一項已經實施數十年的就業保障協議。

大眾汽車首席談判代表阿恩·梅斯溫克爾(Arne Meiswinkel)當時表示,公司在德國面臨的形勢「非常嚴峻」,「在成本上升和競爭大幅加劇的情況下,我們現在就要為未來做好準備,大眾汽車才能取得勝利。」

大眾在 87 年的歷史中,從未關閉過德國工廠。面對工會和政界人士的強烈反對,以及工會工人發起短暫但具有破壞性的「警告性罷工」後,這一方案最終雖被擱置,但本身已為整個產業帶來劇烈震盪。

與此同時,大眾的員工同意接受工資和花紅的嚴格限制,公司則表示,至 2030 年將裁減超過 3.5 萬個職位,聲稱以「對社會負責的方式」避免強制裁員。

不那麼引人注目的是,賓士去年還發起了一項削減成本的計劃,旨在每年節省數十億歐元——德國不太可能強制裁員,因為在2030年前,就業保障協議可排除這種情況。另一方面,福特(Ford)目前在德國擁有兩座工廠,但最近宣布計劃裁減 2,800 個職位。

德國汽車產業面臨的問題並不僅限於德國國內。隨著歐洲市場飽和,幾十年來,歐洲的汽車製造商一直在海外地方尋求增長。

中國一直是歐洲汽車製造商最具利潤的市場之一。曾幾何時,中國不斷壯大的中產階級對高端歐洲汽車有無盡渴求。大眾、賓士和寶馬都與當地企業合作,在中國設立工廠以滿足當地需求。

但現在這項增長來源已開始枯竭。近期這三大品牌的銷量均下滑—— 2023 年,大眾在中國的銷量較前一年下跌 9.5%,賓士下跌 7%,寶馬下降13.4%。它們在中國市場的總巿佔率從 2019 年高峰的 26.2% 縮減至 18.7%。 這似乎是中國經濟放緩、對昂貴的外國品牌汽車興趣下降以及本土品牌快速增長(尤其是在電動車市場)的結果。

「不久前,西方品牌代表著品質和信任,」汽車網站 Inside China Auto 創始人馬克·雷恩福德 (Mark Rainford) 解釋道。不過,他表示,中國品牌的聲譽與吸引力近年來已發生翻天覆地的變化。

三大品牌均表示,中國巿場趨勢對其收益造成重大影響。

中國品牌也試圖在歐洲市場佔有一席位,受惠於其營運成本比老牌競爭對手低得多,因為中國的工資較低,加上作為純電動車企業,無需承擔傳統車企從燃油車轉型至電動車過程中的沉重成本。

根據歐盟委員會(European Commission)的報告,中國車企還受益於政府巨額補貼,使其能夠以遠低於市場價格的方式銷售電動車。為了確保公平競爭,歐盟於去年 10 月對中國製造的電動車進口實施額外關稅,希望以此創造更公平的市場環境。

德國公司反對歐盟徵收關稅,因為他們擔心中國的報復,可能會影響自身的出口。現在,他們還面臨特朗普政府推出新保護主義措施的威脅,包括可能對從歐盟運來的汽車徵收關稅。對於一個高度依賴出口的產業來說,保護主義興起是一個日益嚴重的威脅。

「我們知道,貿易戰只會給雙方帶來損失。關稅將損害財富、增長和就業,」德國汽車工業協會的西蒙·舒茨表示。

儘管德國汽車企業面臨的一些壓力在過去難以預測,分析師馬蒂亞斯·施密特認為,自滿情緒也是問題之一,「他們早已知道存在結構性問題,但仍被廉價的俄羅斯天然氣殺了個措手不及。」

「擴展到中國以及高利潤被送回歐洲,掩蓋了高勞動成本問題,給了工會一張王牌可以打。」

「德國基本上是一個出口驅動型的市場,一旦那些市場打噴嚏,德國就會感冒,這正是現在發生的情況。」

那麼德國汽車製造商能否重回昔日光輝?對於製造商、其供應商網路以及整個國家來說,這都是一個至關重要的問題。

「德國的問題是我們沒有競爭力,」位於波鴻的汽車研究中心主任費迪南德·杜登霍夫博士(Dr Ferdinand Dudenhöffer)說。 「不僅在成本方面,而且在未來主導世界的新技術方面」。

他認為,中國已成為數位化和電池技術等創新領域的重心。 「在我看來,汽車製造商和供應商的解決方案是將工廠轉移到國外,」他說。

西蒙·舒茲則更為樂觀。他認為該行業可以繁榮,但前提在本月的選舉後,獲得政府所需的支持。

「我們的汽車行業將會是全球領先的,我對此非常有信心,」他說。

「問題是,未來的工作機會在哪裡?它們會在德國,因為我們可以在這裡製造汽車,還是我們的公司會去其他地方?」

然而,對工會代表斯特芬·施密特來說,解決方案是回歸德國傳統的工業價值。 「我們必須再次成為創新和技術的領袖,」他說。 「這樣我們就可以為工人保持高工資和良好的工作條件。」

他認為新政府的未來道路非常明確:「投資、投資、投資。在基礎設施、技術、綠色能源和教育方面。」

對於狼堡以及德國其他「汽車城」(如因歌施塔特、魏薩赫、慕尼黑、斯圖加特和茨維考)的數萬名工人來說,風險再大不過了。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

20/02/2025 05:00PM

20/02/2025 05:00PM

20/02/2025 11:00AM