中文

中文

1979年4月1日,四十幾年前的中國北京正處在巨變前夕。一場初看很不起眼的名為「自然、社會、人」的藝術攝影展在紫禁城旁中山公園裏的蘭室開幕。展覽先後25天,參展作者53位,絶大多數是當時年輕人中的業餘攝影愛好者。

鮮為外人知道的是,這場展覽竟然完全由名為「四月影會」的一群年輕人自發組織,門票僅三分錢一張——也就是當時可以買一根水果棒冰的錢。在爭取作品公開展出過程中,這群年輕人與官方主管部門有過「奮力博弈」和令現在的中國人難以想象的互動。

展出的作品,統一用簡單的玻璃畫框裝裱,題材包括風景、花草、社會生活和普通人物等等。展品上下左右一幅挨一幅緊密排列,大多是黑白照片,共計300餘幅。吸引觀眾以售票計多達7萬6千多人,成為當時「轟動京城」的文化事件。

據經歷事件的人們介紹,展覽轟動之處在於,那是1976年文革結束之後,中國首次全無官方色彩、民間獨立舉辦的藝術活動。展品從題材內容到拍攝形式,與當時官方體制的攝影展覽、主流宣傳圖式相去甚遠。有專家指出,儘管展品水平良莠不齊,但充滿民間的原生與真實氣息。在當時社會表達仍被極度僵化和呆板的官方風格控制的中國,令很多人驚喜與振奮。

更有攝影專家評論認為,很多參展作品,比如王志平的《風燭殘年》,李曉斌的《友誼不總是甜蜜蜜的》,王苗的《籠裏籠外》以及金伯宏的《漫步》等等,與中華民國統治大陸時期的劉半農、張印泉、陳萬里等知名攝影家的作品,從題材內容到表現形式上十分相近,也成為影展的一大看點。

展覽期間,北京中山公園的蘭室進門迎面的一個大畫框裏裝裱著前言,展覽主要組織者王志平用美術字體寫道:「攝影,作為一種藝術,有它本身特有的語言。是時候了,正像應該用經濟手段管理經濟一樣,也應該用藝術語言來研究藝術」。

如今是中國攝影界和藝術圈知名人物的徐勇,當年還是某軸承廠的青年技術員。他還清晰記得當時擠進蘭室看展的心情:「現場人氣爆棚,汗味飄在空氣裏」。

一些當事人也記得現場用廉價學生練習本供觀眾留言的留言簿。人民日報記者王永安回憶說:「看完(展覽)後,我翻了一下觀眾留言簿,肯定的意見一頁接著一頁:『我看到了攝影藝術的春天』,『從這個絶美的影展我聞到新的氣息,這是時代的氣息』,『你們給中國攝影藝術的身軀裏注入了一針強心劑』等等」。

1978年,在四月影會第一回展的同一時期,十二月,北京文學領域出現了《今天》詩刊,繪畫領域裏,七月出現「無名畫展」,九月又有了「星星美展」。

這些活動都是在沒有官方支持條件下,由社會上年輕人自發獨立組織實現的,從某種意義上講構築起了中國當代文化藝術史的開端,產生了廣泛深遠的影響。那個時代的一些代表人物包括北島、艾未未、王志平、王克平等。據介紹,如今在中國攝影界活躍的諸多「大佬級」人物,當年都多少受到四月影會的激勵影響,成為那種攝影理念的實踐追隨者,用相機記錄四十年來中國社會種種現狀與變遷。

其他一些當時現實題材的作品,比如謝海龍關於偏遠貧窮地區農村兒童上學現狀的《我要上學》,王文瀾關於中國人普遍出行方式的作品《自行車王國》,賀延光傳遞80年代理想主義情緒的新聞攝影作品《小平,您好!》等等,也都成為歷史的見證經典影像。

研究中國的學界一個普遍共識是,1970年代的中國是一個思想啟蒙、孕育變革的年代,是很多人精神上的「早春」。

1978年在中國政治、社會和藝術生活中都需要被記錄和討論。之前兩年天安門廣場發生的那場針對「四人幫」的群眾抗議運動得到官方正名平反。在這場運動中甘冒抓捕風險進行攝影記錄的一撥年輕人也出名了。

他們將北京東四三條35號院內一間12平米的平房屋子當常聚地。屋子窗戶被黑紙封死。這裏是王志平的住所。王志平31歲,小時候隨父母到北京,曾在解放軍藝術學院舞美系學習,學業在文革中斷,後在農業出版社工作,攝影是他的愛好。這間位於北京東城胡同裏的小平房,起居用途之外成為他沖洗照片的暗房。同樣與王志平有類似經歷和興趣的一幫年輕人,如李曉斌、王苗、羅小韻、金伯宏、李英傑、呂小中等,在這裏隔三差五聚起,一天到頭聊攝影聊想法聊技藝,文革中長期壓抑的思想情感在聚會暢談中獲得釋放。

1971年,徐勇17歲,是應屆初中畢業生,從隨父所在的河南農村「五七」幹校返回北京,因攝影興趣結識了後來被人稱為文革一代青年「精神盜火者」趙一凡,常常白天參與他家文學青年的讀書聚會,晚上留下和他一起用一台二手蘇聯放大機將手抄本小說、詩歌翻拍成照片,像撲克一樣用橡皮筋捆起來借人傳閲;感受眾多青年如徐曉、北島、芒克、路遙等人,透過狹隘的國門縫隙窺探西方知識,分享各自人生體會、讀書心得,批判所處社會的扭曲現實,希冀「帶著紙、繩索和身影」投入社會改造、自我努力的自覺精神。

1971年,「913」林彪出走事件後,中國文革「進入下半場」,社會意識形態壁壘隨著國人對文革、對毛澤東本人的質疑開始鬆動。大家冥冥中都有一種渴望與追求,相信未來,又沒人去預測將會發生什麼,或自己將會幹出點什麼的感覺。

趙一凡當時是眾多文藝青年的精神領袖,是個「傳奇人物」,兩三歲時在上海因看管他的保姆不慎從高桌子倒栽葱跌落下來,後來造成下半身殘疾,日常依靠雙拐艱難行走。他從小看中外小說,還學會了俄語,十二歲時寫了一本《新少年的故事》在大連興華書局出版。

當年常去趙一凡住處北京東四前拐棒胡同一處與王志平小屋的大小相似的四合院耳房裏聚會的北京青年,都不過十七八、二十來歲。趙一凡經常拿出當時罕見稀缺的歐洲文學名著,如《怎麼辦——新人的故事》、《紅字》、《復活》之類書選讀其中章句段落,大家一起欣賞討論;也經常神秘地拿出不知從哪找來的「禁書」——蘇聯東歐黃皮書、灰皮書,如《新階級》、《鐵托傳》、《麥田裏的守望者》、《帶星星的火車票》之類,借年輕朋友閲讀。

後來成為著名作家、出版人的徐曉在她的《半生為人》書中說,趙一凡是對她人生道路影響最大的人。她說,當年這些禁書誰也不敢公開讀,更不敢傳閲,一凡卻以傳閲這些書籍為使命。趙一凡1988年去世後《今天》雜誌在紀念他的文章中寫道:「趙一凡先生為中國新詩歌的崛起作出了特殊的貢獻」。

另一處相似的青年聚會是在新街口太平胡同北影廠攝影助理池小寧家,是一個攝影學習班,始於1976年,每星期五舉辦小型攝影交流活動,後來有人命名——星期五攝影沙龍。常去參加活動的有三四十人,代表人物池小寧、張嵐、李恬、呂小中等。在固定場所學習攝影理論外,他們常去京郊攝影實踐,注重技藝與照片畫面形式。但他們的活動基本與參與「四五」事件攝影的這撥人無關。

事實上後來的四月影會成員正是由「四五攝影」部分人和「星期五攝影沙龍」部分人,加上一些來自社會的朋友結合構成。

王志平早在1977年就將中國總理周恩來去世天安門廣場群眾自發悼念活動的照片,編輯製作成一套手工影集借人傳看。由於「四五」事件當時定性為反革命性質,官方記者無人拍攝記錄。年輕的業餘攝影愛好者「四五「事件的攝影成果《人民的悼念》正式出版後,他們受到來自新華社方面專業攝影記者的冷嘲熱諷。王志平一方面厭倦了政治宣傳攝影,對自己擺脫外在尤其是政治意識形態束縛,追求個性和藝術自由的想法越來越堅持。

在後來的一篇記述文字中他說:《人民的悼念》編輯組以及畫冊中一些主要作品的拍攝者大家成了走動很近的朋友,這其中起碼有吳鵬、高強、羅小韻、李曉斌、任世民、王立平、王苗、李英傑、許琢、趙介軒、張炬、劉世昭、任國恩、凌飛、馬建剛(馬建)、黃雲生、賀紅寧等。作為一代熱血青年,我們通過畫冊表達了我們的不羈和反叛。作為一伙自視甚高的業餘攝影家和攝影愛好者,我們更為不滿的是當年攝影界的說教、粉飾、虛假、平庸和因襲的現狀。一個想法在這群人腦海里不約而同應運而生:從來就沒有什麼救世主 ,我們要另起爐灶,不拜神佛,組織自己的影會,舉辦自己的影展,顯示中國即將誕生的或說是已經誕生的新一代攝影家的存在和實力。

王志平跟當時是攝影師的好友李曉斌商量:「我們能不能做個純點兒的藝術攝影展覽,不去粘政治邊,照片不帶政治味的那種?」

李曉斌在中國歷史博物館工作。王志平給出的點子在當時等於異想天開。別說沒有官方批准授權的展覽,光拒絶政治(無產階級政治)的藝術就等於「墮落的藝術」。但他的想法卻得到李曉斌和另一個在新影樂團作曲的朋友王立平的鼎力支持。他們自忖力量不足,於是乎找到新街口的池曉寧家。

王志平曾回憶,「屋裏光線很暗,牆上掛滿了照片,他們正在自己辦一個影展;房主池小寧是個黑黝黝,髒兮兮,頭髮亂蓬蓬的大孩子;一個中年人埋坐在沙發裏,並沒有因為我們進來而起身;另外幾個小伙子臉上的氣氛似乎也看不出輕鬆和友善。我們沒多說什麼,在他們目光的注視下,屏住呼吸仔細地觀看了這些照片:有些很有些想法和技巧,但他們畢竟歲數小,有些作品看來還是『嫩』了一些。我們心裏有數了,這才將想邀請他們和我們一起辦影展的來意說明。」

「『等等』,教父狄源滄(埋坐在沙發裏的中年人)這時不緊不慢地發話了,『你們看了我們的片子,也讓我們看看你們的片子再說吧。』之後,這一伙年青人來到了我家和曉斌家。之後,大家都成了四月影會第一回展的參展者。之後,我們越來越熟,我才知道這伙年青人原來是如此地善良可愛和才氣橫溢。之後,我才逐漸了解了教父狄源滄那廣採博收的深厚學識;精闢不群的藝術理念;醇醇誘導,誨人不倦,言之有物的治學精神而越來越敬重他。「

有關四月影會的名稱,據李曉斌介紹最初有過爭論。當時有不少人提議叫「四五影會」——關聯上「四五攝影」的概念。

「這一回咱們光玩藝術行不行?別老拉扯上別的」,王志平說他提議叫「三月影會」,徹底切割「四五」攝影。種種名稱都被年齡和社會名氣較大的王立平否了,他說叫「四月影會」比較好,與春天高潮的到來和展覽時間對應,獲得了其他人的尊重支持。

關於展覽名稱「社會、自然、人」,大家公認是當時王志平的女友趙介軒的靈感。她在2009年寫給徐勇的一篇回憶文中說:

「四月影會第一次影展《自然、社會、人》是小芹(趙介軒原名)命名的,儘管受到蘇俄作家伊利亞·愛倫堡(1891—1967)《人、歲月、生活》書名的啟發,並列使用了三個詞匯,但內涵完全不同。愛倫堡的書是人道主義為核心,人在時間的長河——歲月中,有生活、展示其文藝創作之生命。而在下提出的命題,卻立足於中國文化傳統:天、地、人,用道教語匯乃融會三才,儒家則是天人合一。考慮到:既然四月影會第一回影展,展出圖片並無一定主題,那末選用《自然、社會、人》三個詞,幾乎可以包羅萬象,解決題材比較龐雜的問題。」

在1970年代末的中國辦展,按制度規定需要有「主辦單位」。文革剛結束新舊政策交替模糊狀態給了年輕人機會。但他們從一開始就決定,不能自我審查。 沒錢、沒背景、又非正式組織,他們找到了中國攝影學會北京分會籌備組請求後者做「主辦單位」。

雖然因「四五」攝影聲名大噪,體制顯然對他們保持警惕,只有負責北京市美術攝影方面領導工作的劉迅,對他們作品表達了讚賞態度。

找到了主辦單位,還得有個像樣的展廳。王立平回憶說,先有人說西城區文化館展廳不錯,不過托朋友詢問卻發現需要「審查」。王志平補充說,當時那群年輕人一心想堅持一個原則,那就是藝術上的事自己負責,不要審查。後來有人介紹中山公園,沒想到中山公園說:我們是園林局,不是文化局,你們掛什麼我們不管,但我們要考慮經濟效益。

經濟效益就是要有門票收入。好!年輕人與中山公園拍板成交,以「中國攝影學會北京分會籌備組贊成」這樣的含糊說法,和中山公園簽下了合同。蘭室場地租金是500元人民幣,這對當時人均月工資只有幾十元人民幣的時代來說,也不算是一筆小錢。王志平和王立平衣服袋裏經常揣著自己的銀行存折,把自己的錢掏出來了。

「事情走到這一步了,賠點錢算什麼」, 王志平在回憶文章《四月的回憶》裏寫道。

據回憶,為了讓展覽效果最佳化,四月影會第一屆展的展品還有配詩。寫詩的主要是兩個人:葉文福和小芹(趙介軒)。

葉文福是著名的朗誦詩人,他分別為二三十張照片配的詩,當年讀起來震撼人心。由於題詩沒有姓名落款,他之後長期被各種回憶四月影會的文章忽略遺忘。

葉文福是軍人,為四月影會展覽配詩之後不久,發表了一首揭批軍中腐化的長詩「將軍,你不能這麼做」,發表在《詩刊》和《解放軍報》上,引發強烈反響,甚至受到領導人鄧小平的批評:「詩人,你不能這麼說」。而詩中批評的對象,葉文福說:「23個將軍要把我開除軍籍、黨籍」。

據葉文福回憶:「我到現在什麼都記不得了,只記得在一個黑房子裏面,是一個搞攝影的地方,大家都很高興,很自然,很隨便,就寫了一上午。拿著照片這個寫一篇,那個寫一篇,就寫了一大堆。就是這些事。但是我自己覺得很痛快,也沒有覺得有什麼精神在支持,就是想和朋友一起,他們找我寫,我就寫了。但是30年後我們一起再來回顧,我就為我們30年前的行為感到驕傲。當時對於你們我不知道,對於我自己是個完全不自覺的行為。而30年以後,我感謝上帝讓我站在你們這個隊伍之中。」

「四月影會」第一回展接近結束前並沒人會想到,一場如此受到歡迎的展覽會引發體制內長達兩個多月、涉及意識形態和攝影價值觀的爭論,而對壘雙方各自主角竟是《人民日報》和新華社。

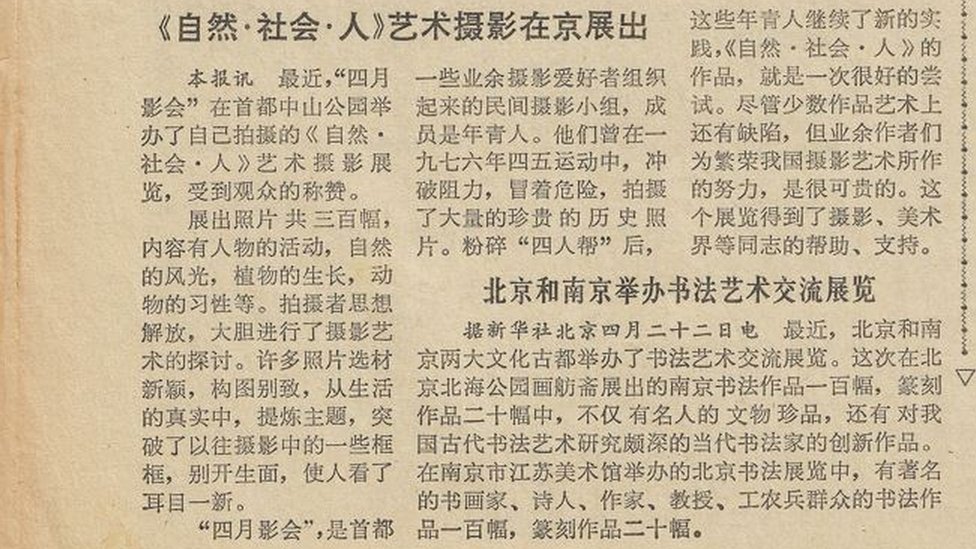

4月22日《人民日報》在第四版左下角發表了一篇360多字的消息,給展覽以正面評價:「最近,『四月影會』在首都中山公園舉辦了自己拍攝的《自然、社會、人》藝術攝影展覽,受到觀眾的稱讚。展出照片共300幅,內容有人物的活動,自然風光,植物的生長,動物的習性等。拍攝者思想解放,大膽進行了攝影藝術的探討。許多照片選材新穎,構圖別緻,從生活的真實中,提煉主題,突破了以往攝影中的一些框框,別開生面,使人看了耳目一新"。

寫這篇報道的記者王永安回憶:「1979年4月21日,當時任《人民日報》總編輯的秦川同志把我叫到他的辦公室,開門見山地說:昨天晚上,有位老同志給我打電話,說有一批年輕人在中山公園辦了個《自然、社會、人》攝影展覽,現在有人要批,搞的那些年輕人很緊張。你去看看,影展到底怎麼樣?」。

於是第二天有了上述報道消息。兩天後4月24日新華社的「國內動態清樣」上出現一篇針鋒相對觀點的長文:

「一個自稱是『第一個民間影會』——四月影會籌辦的《自然、社會、人》藝術攝影展覽,四月份在北京中山公園展出,引起人們紛紛議論」。……『四人幫』給攝影工作者帶上了精神枷鎖,攝影創作中搞了不少形式主義的東西。這個流毒還需要肅清。《自然、社會、人》影展又走到了另一個極端,有自由化的傾向,為藝術而藝術,脫離現實,背離了文藝為工農兵服務的大方向。有些照片拍得還可以,大部分照片適應了一些低級趣味的年輕人的口味。這些照片也不是他們的獨創,不過是模仿資產階級三十年代、四十年代攝影刊物上的東西,拾人牙慧。有的同志說,這個影展是攝影界的西單『民主牆』」。

兩篇完全相反立場的報道,分別出自代表黨和政府態度的兩個重要宣傳部門,不僅對四月影會年輕的攝影人是難以承受之重,尤其是在文革剛結束所有人內心陰影還很重的時候,也立即引發攝影界針對這場展覽兩種立場態度的重大分歧。

支持者北京第二外國語學院童同說:「在四人幫特別是那個江青把持下,攝影作為一種藝術已經瀕於死境。四人幫倒台接近三年,攝影藝術的起色還並不大,僵化、古板仍是它的主要問題!四月影會一反四人幫的幫調、幫風、幫法,勇破禁區,大膽創新,搞了這個同四人幫迥然而異的影展,使人耳目一新。這一步本該由專業攝影者邁出,但現在卻讓業餘攝影者先邁了。這一步可能還是歪歪扭扭的,但其精神卻不同凡響。現在人們還可能覺察不到,或者覺察不明顯,但過上若干年,例如五年、十年,人們再回頭看,這個影展的意義就比較容易認識了。它很可能就是攝影藝術大解放、大繁榮的一個序幕!序幕自然不是高潮,但高潮總要從序幕開始」。

不同意見的鐘巨治在《新聞戰線》上寫文章《必須堅持攝影藝術的社會主義方向》批判:「多數讀者和觀眾不同意《人民日報》的消息中對這個影展所作的評論。這個影展存在的主要問主要問題不是『少數作品藝術上還有缺陷』,而是攝影藝術要不要堅持社會主義方向的問題。……《風燭殘年》、《公園》、《沉思》、《蕭瑟》、《芍藥冢》、《葉落歸根》、《野渡無人》等風光照片,讓人看了徒增淒涼、消極、壓抑之情,人們既不能從中得到什麼教益,也不能得到藝術的享受。例如,一幅照片上,孤零零的一座破塔,塔尖已損毀,塔身已開裂,形象並不美,再加上《風燭殘年》的標題,能給人的只是淒涼頹廢的感覺」。

面對巨大壓力和爭論,王志平說,和他一起操辦展覽的人心裏就一個想法:「我們不想搞一個沒有錯誤的展覽,只想辦一個有特點的展覽」。

據李曉斌回憶,這場持續兩個多月的爭論,後來經過當時負責中共中央宣傳工作的胡耀邦、鄧力群的幕後協調,才平息下來。《自然、社會、人——藝術攝影第一回展》,基本獲得肯定,成為文化大革命後首個具有「叛逆性、開創性」的展覽,成為歷史的標識。

43年過去了,今日中國攝影與藝術界的共識是:四月影會第一回展的作品呈現,不僅在創作意識上對文革宣傳圖象形式進行了反思與批判,在時間點上更是回過頭跨越30年對民國時期攝影藝術的伸手接續,顯示了組織者和參與者對藝術現代性的自覺訴求,事實上製造了一場文革後攝影觀念更新運動,掀開了中國攝影的新篇章。

2009年,徐勇利用自己創辦的北京798藝術區時態空間,為四月影會舉辦了三十週年紀念研討會,並開始搜集資料、採訪相關人士。多年以後,藝術界才真正意識到,除了文化藝術意義上在文革之後具有拓荒性、開創性外,政治意義上可說是代表了民間以藝術創作和展覽方式,對當年鄧小平撥亂反正國家政策的呼應與踐行。四月影會在組織經驗、創作理念和展覽作品與詩相配的形式上,給後來的無名畫展、星星美展的提供了啟發和示範,也展現了八十年代中國社會令今天世人難以想象的活躍、自由與變革的空間。

他的訪談對象,藝術家艾未未說:「中國的文藝是黨的文藝…… 四月影會這些人文革以後開始這樣做,實際上是去政治。這在當時已經是一種政治化的行為,並不是藝術上真正的一種所謂的思潮」。

艾未未認為組織者當時提出的精神上的重歸自然、社會、人,「這些提法基本上都是和當時的政治格格不入的。所以在中國的環境下,他們是勇敢者」,「仍然像是嬰兒的第一聲啼哭似的,就是告訴了生命開始,確實是被證明了」,雖然從藝術和攝影角度而言,四月影會的水平「太差了」。

徐勇認為,評論當年的作品「太差了」是用後來的標凖看,「對四月影會作品的評價要回到歷史語境。當時大家剛剛從逆境裏走出來,面對的是信息極度閉塞、空前文化荒蕪。文獻裏並置呈現了當年無名畫會、星星畫會成員的繪畫作品」。

他認為,一比較就會發現,「無名」、「星星」的作品與四月影會的作品其實在「一條水平線上」。

在中國大陸教課書中稱為「內亂」的十年文革結束,政府從官方層面由上及下糾正文革的冤假錯案,老百姓以西單民主牆上的聲音呼應國家「撥亂反正」,及十一屆三中全會國家政策的轉向,這些構成了 四月影會產生的先行條件。

李曉斌說:「應該是整個大氣候,要求思想藝術的反正回歸。實際上就是說,當時包括『星星』、『無名』其實都一樣的。七十年代末、八十年代初四人幫粉碎以後,應該說是春天的一個交響、春天的一個合唱。在文學藝術圈裏各個不同界別的,基本上是一些民間的,不是官方的,要求的是一種精神上、藝術上的自由,是一種回歸。是對文革甚至前十七年——解放以後,實際上是一種反叛。這種反叛是精神自由上的,實際上是人特本質的一種回歸」。

據悉,徐勇2019年時因為希望實現十年前在研討會上做出的四月影會文獻出版諾言,他找到對攝影史有濃厚研究興趣的青年藝術家葛磊,一起再透過網絡和社會查找補充資料,增加對相關者的訪談,梳理當時的官方資訊作為文獻背景敘事。

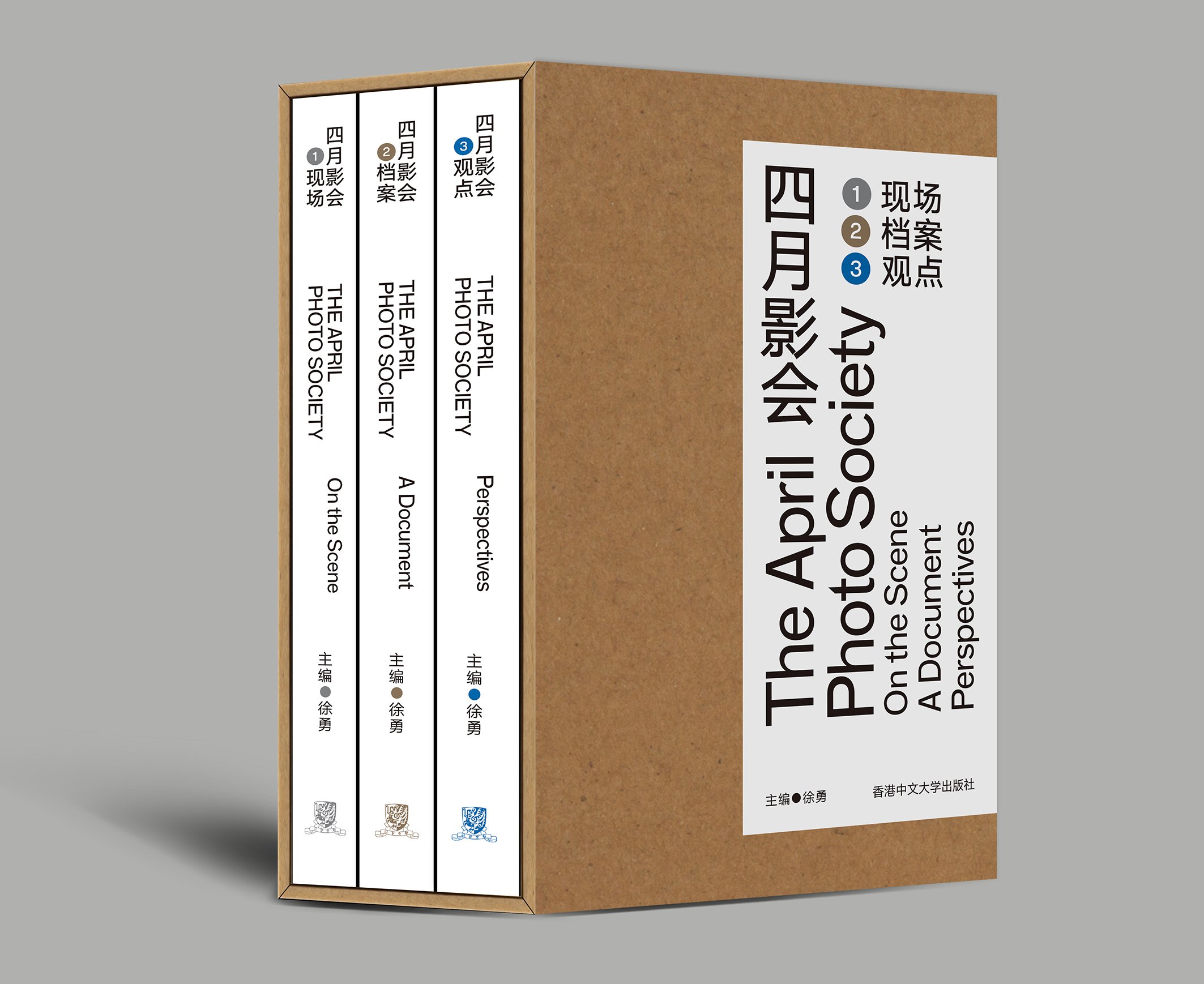

據介紹,由於在大陸中國這樣關於特殊政治社會歷史時期的題材很難完整出版,當年主要參與者徐勇輾轉周折,最終促成《四月影會》文獻三冊,由香港中文大學出版社出版。這套書還參加了2021年的香港書展。由於當時疫情狀況,展覽時未能有機會與當代讀者第一時間交流。

當被問到為何一定要文獻記載這一事件,以及編輯文獻時的感受時,人在北京的徐勇表示「非常疲憊」,「但又有一種心理明白在做一件重要、具有歷史價值的事的精神愉悅和享受……」

他還對BBC中文說,自己不是「四月影會」的成員,只是「同路人」。所以要做這套文獻,除了當年受的影響外,主要是對四月影會情況的熟悉和了解。他認為,很多人沒有意識到的是,四月影會對中國攝影藝術史的影響。

他說:「中國攝影藝術史這方面的缺失,還有中國當代藝術史論述在這方面的空白」。

徐勇表示,今天中國青年中知道四月影會的已經不多了。而參與四月影會展覽活動的人青春都已成為過去。他也指出,中國社會如今也早已跨過了從高亢理想主義到幻滅的時期。數字化科技的普及消解了攝影的工業技術神秘性,攝影已經不再是「少數人可以用來炫耀、暗示身份與眾不同的事情」。作為創作手段它已經改頭換面接納全新科技、全新觀念。這場當年轟動一時的展覽少有人再為它留下記憶空間,甚至也失落在中國當代藝術的關注討論範疇之外,不管緣由如何。

徐勇說:「希望這部文獻的出版,能夠彌補歷史、消除遺憾」。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

10/04/2024 10:44AM

09/04/2024 05:00PM

09/04/2024 05:00PM