中文

中文

納粹德國80年前開始猶太人大屠殺,將納粹戰犯繩之以法的紐倫堡審判75年前結束,但也有不少漏網之魚逃到世界各地隱姓埋名。

當年最年輕的納粹逃犯苟活至今已行將就木,但民間自發追捕納粹餘孽的行動仍有人在繼續。為什麼?

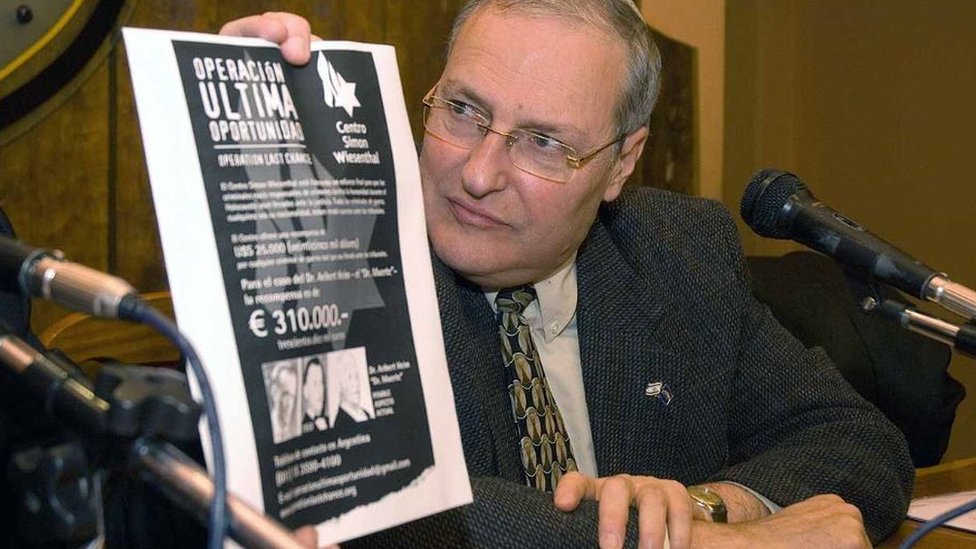

被媒體稱為「最後的納粹獵人」的埃弗萊姆·祖羅夫(Efraim Zuroff,又譯朱諾夫,朱若夫)告訴 BBC,把餘生的精力和時間用來追捕納粹逃犯有很多理由,但最重要的是,那些人並不後悔,對當年犯下的罪行沒有悔意。

他說:「這些年來,我從未遇到過一個心懷愧疚和悔意並尋求贖罪的納粹罪犯。」

他是西蒙·維森塔爾中心(Simon Wiesenthal Center)首席納粹追捕者,兼該中心耶路撒冷辦事處主任。他在以色列家中接受採訪時對高齡可以被作為對納粹罪犯減輕處罰的參考因素的建議感到震驚。

據祖羅夫估計,目前全世界仍有數百名納粹分子在逃,而他和志同道合者將致力於使他們伏法。

祖羅夫目前正密切關注兩名納粹嫌疑人在德國法庭受審的進展。

現年100歲的約瑟夫·舒茨(Josef Schutz)被指控曾在德國薩克森豪森集中營擔任警衛三年多,在 3512 起案件中參與謀殺。

另一名被告是現年96歲的厄姆加德·弗奇納(Irmgard Furchner)。她1943年6月至1945年4月受僱於斯塔特霍夫集中營(波蘭格但斯克附近),擔任指揮官的秘書。在此期間,11430名囚犯被殺。

「只要這種努力得以繼續,那麼理論上講這些人就無法安然入睡,也永遠不敢肯定哪天會有人來敲門,」祖羅夫博士說。

他認為時間並不能減輕罪惡,年事已高不應成為對令人髮指的罪行輕罰的理由;訴訟成功可以為受害者及其家人伸張正義,並且對未來可能的肇事者起到強大的威懾作用。

過去四年裏,祖羅夫博士一直在努力追蹤定居在20個國家的3000多名納粹嫌疑犯;這些人裏在被他找到之前已經去世。

只有大約 40 起案件能進入審判階段,嫌疑人最終被判刑的案件更少。但立法方面的變化使祖羅夫對德國此類訴訟案的結果感到非常樂觀。

「過去,大約12或13年前,為了在德國起訴納粹嫌疑人,你必須證明這個人對特定受害者犯下了特定罪行,而且他或她的犯罪動機是種族仇恨,」他說,而這在大多數情況下實際上是不可能的。現在這一條已被取消。

「今天你需要做的就是證明這個人在一個特定的死亡集中營服役 — 一個有毒氣室或死亡率很高的集中營 — 而這可以通過文件來完成。」

勢頭漸弱

第二次世界大戰結束後,許多國家盡數逮捕納粹分子和通敵者,將他們交給法庭審判。

「紐倫堡審判只觸及冰山一角,」祖羅夫說,「在歐洲每一個國家都有數百起案件,甚至數千起。在西德,1949年到 1985年期間展開了20萬項調查,12萬起訴訟,最後定罪的只有不到 7000宗訴案。」

民間追捕漏網納粹嫌疑人的熱情和動力從1960年代開始逐漸減弱。祖羅夫說,現在各國當局有非常明顯的理由將時間和資源投入這項工作。

「將一名90歲的納粹分子與一個連環殺手放在一起,任何正常國家的警察都會追捕連環殺手,因為他們會繼續殺人,直到他們被捕。而一名90歲的納粹分子繼續殺人的機會有多大?零。」 他說。

因此,如果要將納粹嫌疑人繩之以法,那麼像祖羅夫這樣的「獵人」必須努力;他們在與時間賽跑。

祖羅夫對英國《衛報》表示,他一定是唯一一個希望納粹分子身體健康的人。

他10年加大了行動力度,重新啟動了「最後機會行動」,設立25000 美元現金獎金,懸賞在逃納粹疑犯信息。

迄今為止,祖羅夫最大的成功是將最後一位證實仍在世的納粹集中營指揮官丁科·薩基奇(Dinko Sakic)定罪;薩基奇1944 年曾在現在的克羅地亞主管亞塞諾瓦茨集中營 (Jasenovac)。

多達10萬人在這個集中營被殺害。由於祖羅夫的努力,薩基奇被送上法庭,1998年10月4日被判處20年監禁。

祖羅夫在宣判後離開法庭時,一名高個子男子攔住了他,向他表示感謝。

「『如果沒有你,這場審判根本不會發生,』那個人說。我不知道他是誰,」祖羅夫回憶道。

這名男子是1944年被關押在那個集中營的黑山醫生米洛·博斯科維奇的兄弟。博斯科維奇醫生被隨便挑中當眾擊斃,因為薩基奇要懲戒囚犯的抵抗活動。

「米洛·博斯科維奇告訴薩基奇他不想被絞死。薩基奇拿出手槍朝他的頭部開槍。他謀殺了他,」祖羅夫說。

「我可以保證,他(他的兄弟)做夢都想像不到民主政體下的克羅地亞會開庭審判偉大的民族英雄丁科·薩基奇,但這件事確實發生了。」

薩基奇既沒有懺悔也沒有負疚,這在祖羅夫看來就是納粹分子對待他們罪行的典型態度。

祖羅夫曾設法將前匈牙利軍官桑德爾·科皮羅(Sandor Kepiro)繩之以法。經過多年努力,此案於2011年在布達佩斯開庭。

祖羅夫說,科皮羅是參與1942年1月諾維薩德大屠殺的15名匈牙利軍官之一;這場屠殺造成3000多人喪生。1944 年,科皮羅和其他警官因一項未經授權採取的行動獲罪,但當局沒有對這些警官採取任何行動。

祖羅夫被法庭告知無法承認、不接受他呈遞的證據。

他為此案付出了五年的努力,甚至去諾維薩德面見倖存者。這個挫折很痛苦。

「第二天,我在等候返回以色列時哭了。哭得很厲害了,」祖羅夫說,「但無論如何,我會想到受害者、倖存者。他們經歷的事情比我所遭遇的要糟糕得多。」

祖羅夫前往立陶宛,調查那裏的猶太人當年遭遇時,他不得不面對自己與這場悲劇的關聯。

祖羅夫的名字來自一位叔公,生前是立陶宛一名猶太教拉比,大屠殺的遇難者。

他去了那位前輩曾經居住的公寓,還走訪了35個立陶宛大屠殺地點,5個白俄羅斯大屠殺地點。

「每天我們都會去兩、三個萬人坑,我會為遇難者背誦祈禱文。我知道我站在一個巨大的坑旁,這個坑裏曾經有千百名死者的屍體。

「我知道我的叔公是其中之一,我建立的心理保護崩潰了。這是一種非常強烈的情感衝擊,」他回憶道。

他說,在22萬立陶宛猶太人中,21.2萬人在納粹佔領期間被殺害。

「我的叔公,拉比埃弗萊姆·扎爾,1941年7月13日在維爾紐斯被一群尋找留著鬍鬚的猶太人的立陶宛民兵抓獲。他被關進Lukoshkis監獄,顯然如果不是在那裏被殺害,就是在波納爾(Ponar)和其他7萬名猶太人一起被屠殺。」

「我沒有找到兇手,」他嘆道。

就像他們的追捕對象一樣,「納粹獵人」也在逐年變老。

祖羅夫現在73歲,有15個孫子孫女。他知道剩下的納粹分子很可能在他的孫子們都成年之前就已經死了。

他為自己的努力有助於保持對大屠殺的記憶感到自豪,相信「納粹獵人」的方法也可用於將其他涉嫌犯下危害人類罪的人繩之以法。

但他的遭遇和經歷使他懷疑現有司法框架為種族滅絶受害者伸張正義的能力。他舉了盧旺達的案例;他在盧旺達1994年發生種族滅絶慘案後前往那裏作為專家提供建議。

他說,當時監獄裏有14萬名嫌疑人,對他們進行審判的行政工作壓力巨大。

「在盧旺達,大多數法官在種族滅絶期間被謀殺,大部分法庭被毀。即使是第一世界國家也無法為這樣的罪行伸張正義——這是不可能的。」

他知道為解決種族滅絶肇事者所帶來的法律、後勤和政治挑戰尋找解決方案是一項巨大挑戰,但他並不准備放棄。

「我選擇這件事並不是因為它很輕鬆,」他說,「我選擇這件事是出於對被謀殺者的責任感和義務感。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

10/04/2024 10:44AM

09/04/2024 05:00PM

09/04/2024 05:00PM