中文

中文

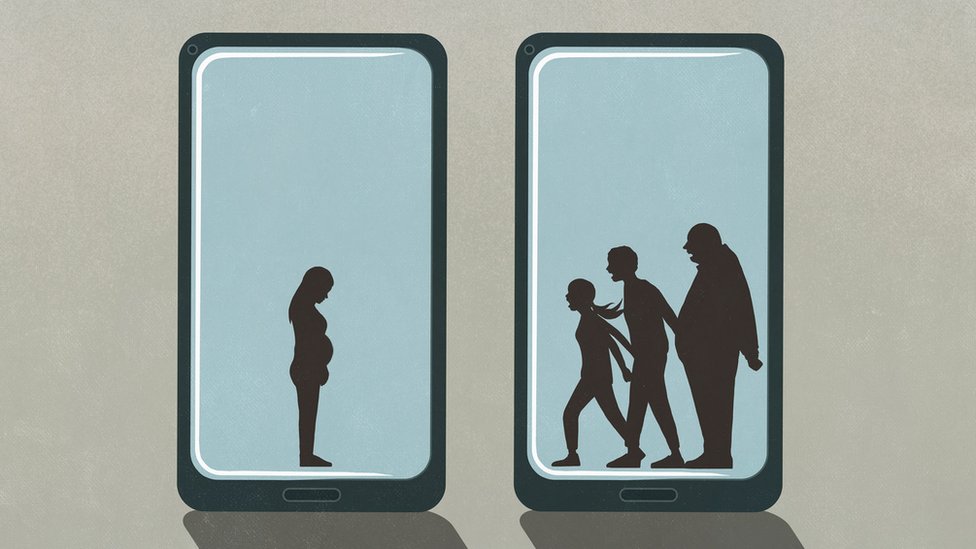

墮胎應該合法化嗎?這是一個在全世界被持續辯論的問題。

在美國得克薩斯州,一項禁止在懷孕六周後墮胎的法律本月生效。另一方面,墨西哥北部科阿韋拉州最近將墮胎合法化。

「真相是,墮胎的渠道以前和現在都是有危險的,」總部在美國的生育維權組織伊帕斯(Ipas)總裁兼首席執行官阿努·庫瑪(Anu Kumar)說。

但是她相信,事情正在向正確的方向發展。「從1994年起,超過40個國家為墮胎法解了禁,」她說。

在這場辯論背後,是很多常常被作為秘密藏起來的故事。

今年的國際安全墮胎日(International Day of Safe Abortion),我們訪問了五名女性,請她們分享自己終止懷孕的故事。她們來自世界不同的地方,當中有些人選擇匿名。

桑德拉*是在懷孕8周的時候開始感覺到自己身體的變化。她做了檢測,結果是陽性。

「我當時立刻就知道,我不想這個人做我孩子的父親,」她向BBC表示,「他是個『牀友』,而我有很長的職業生涯在我面前。」

她知道泰國的墮胎倡導組織Tamtang會提供當地安全墮胎渠道的信息,於是聯繫他們求助。「我找到了診所,但是在手術要進行的前一天晚上,我感覺不知所措,」她說。

直到最近,墮胎在泰國仍是非法的,除非懷孕的原因是強姦或者亂倫,又或者母親的健康狀況有危險。桑德拉是在2019年決定墮胎的,當時禁止墮胎的法律還存在。

「我就在想——我應不應該跟他們說我遇到了性騷擾,或者我跟他們說我生不起孩子,我看起來夠不夠可憐?我腦子裏有各種各樣的思緒,」她說。

當天,她填寫了一份問卷,講述了自己正在經歷的「精神壓力」。她擔心,由於27歲的自己有足夠的收入,這一點會不會成為不利因素。

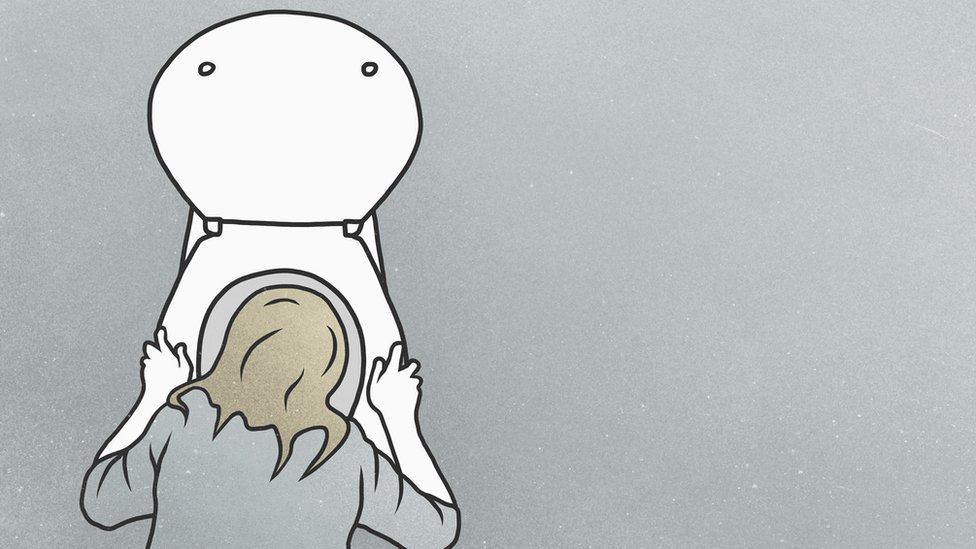

「我很孤單,感覺我周圍的每一個人都在審判我,」她說。

「我甚至不能告訴我最好的朋友,因為在我們的文化裏有太多反對墮胎的信念。甚至還有一個電視節目宣傳一種想法,墮胎的女人一輩子都會背著一個鬼娃娃在身後。」

在被請進手術室之後,她感覺如釋重負。「15分鐘就結束了,然後再休息了幾分鐘,我就自己開車回去,完成後半天的工作。」

「我一直跟自己說,一切都很好——只到有一天,我在社交媒體上看到一些針對墮胎的惡毒評論,人就崩潰了。」

她說,她希望有一天女性能夠拿回自己身體的全面自主權。「因為無論法律變得多麼開明,仍然有很多污名在控制我們。」

艾琳(Erin)的第一次墮胎是在28歲,最近的一次則是36歲左右。「我曾覺得自己墮過『那麼多次』胎是不正常,」她向BBC表示。

「但是,在我目前從事的墮胎倡議工作中,我了解到(多次)墮胎是極其普遍的。」

但是她覺得,就算次數多,也沒有明顯降低選擇終止懷孕所帶來的羞恥。

「談論這個仍然是比較令人不齒的,甚至在自詡為進步和自由的群體中,甚至在生育平權社群裏也是,」她說,「我希望這一點能早一些結束。」

艾琳在美國一家名為「Shout Your Abortion(喊出你的墮胎)」的組織進行生育權倡議運動。她說,這幫助自己更加大膽地談論墮胎經歷。

「這對我來說是一個大轉變——一開始做這項工作時,我甚至連大聲說出『墮胎』這個詞都有困難,」她說,「今天,公開談論墮胎對我來說感覺非常平常輕易。」

她在一個不接受墮胎的宗教社群長大。「我曾經為墮胎感到很羞恥和尷尬,並沒有去尋求家人或者朋友的幫助,」她說。

「特別是有過一次墮胎之後,我感覺我不能多次找人幫忙墮胎。」

對於艾琳來說,在一次例假沒來之後,不難發現自己已經懷孕。「我每一次懷孕,身體總是立刻感覺不一樣——我知道有些東西不一樣。」

但是,對於墮胎她從來沒有掙扎。「我不想做母親,而我在兩段關係裏都不想生孩子,」她說。

「我想,覺得墮胎對於每一個人來說都一定是一個艱難和創傷性的決定這種觀念,給生育平權運動帶來很多的損害。」

她描述了墮胎之後的那種孤獨感,並且希望污名會漸漸散去。「墮胎一直都是普遍的,但是圍繞它的說辭宣稱墮胎很少見,而且應該是最後萬不得已之舉,」她說。

「越多人公開談論我們墮胎的事,我們的群體就會越強大,墮胎的污名就會散去。我們能夠幫助彼此渡過這一關。」

「我當時31歲,並且剛剛丟了手機,」因杜向BBC表示,「我去買了個新手機,然後我感到噁心。這時候我的男友就建議我去驗孕。」

結果是陽性,然後她很明確地覺得要墮胎。「我剛剛開始藝人生涯。我的男友也是同樣的看法。」

她去找了一個曾和自己一起上學的婦科醫生,並且能夠通過吃藥丸「比較容易地」終止了懷孕。不過,後續的事情才深深地打擊了她。「由於圍繞墮胎的污名,我對此是緘口不提,而那種羞恥令我感覺到被孤立,」她說。

「墮胎之後的出血也令我覺得噁心和恐懼。我哭得撕心裂肺。」

墮胎在印度仍然被污名化,就像媒體機構IndiaSpend在2020年9月報告的那樣,那裏的女性的聲音「很少能夠改變絲毫事情」。

「我很生氣,我身心都必須經歷這些,但是這是兩個人一起造成的事,」她說,「不到一年,我就在吃抗抑鬱藥了。」

她說,它影響了她之後的戀愛關係,有很多一段時間她都害怕性行為。這令她意識到情感支持的重要性。

「回想起來,我感覺假如我有空間去更開放地談論墮胎,事情會不一樣。」

喬塞琳在四個月前生下了她的第二個孩子。「我開始出現乳房腫脹、沒胃口和疲倦等跡象,」她說。

她很快就發現,她又懷孕了,然後決定墮胎。「選擇開始這個過程,孩子的健康是首要考慮。人們恐懼墮胎會有醫療後果,但是我在丈夫的鼓勵下克服了它。」

從小到大,她沒有在她的社群裏聽到過有任何一個人墮胎的。「墮胎在這裏是高度保密的,而且在社群裏被認為是犯罪,」她說,「如果被人知道,墮胎的人就會被看不起。」

喬塞琳說,要說服醫生進行墮胎手術要花一番功夫。「他沒有直接接受(我的決定),而是給了我很多建議,但是我求他做。」

為了保密,她決定在家裏進行。「我害怕是因為我以前沒有做過這件事,但是我有這份勇氣,」她說。

「護理人員幫助我完成,當一切都結束之後,我感覺如釋重負。」

喬塞琳表示,自己31歲時做的這次墮胎令她有了更強的意識。「我現在會避孕,免得再次懷孕——這種經合令我有足夠信心,這件事不會再發生。」

對於瑪麗婭*來說,第一次見醫生就像是中了現實一記當頭棒喝。

她當時是一名想要墮胎的35歲女人,但是從小長大就帶著「墮胎」就是一種謀殺的想法,就是一種極度危險的事情,是要將一個已經有感覺、會說話和有思想的生命肢解。

但是一切即將改變。「那一刻改變了一切。醫生向我解釋這個過程,就像她在解釋任何一種疾病的治療過程一樣,」她說。

「她從來沒有質疑我,沒有罵我,沒有當我是不負責任。那樣我就明白了圍繞墮胎的那種污名化。」

她說,儘管在墨西哥城是合法的,但是安全墮胎的渠道很難獲得。私人護理的成本會更高,但是為了保護隱私,她選擇私人護理而不是公共服務。

「我家人不知道我墮胎。我不知道他們會怎麼反應……但是我肯定這對他們某些人來說會很痛苦,首先是我媽媽。」

她回想起一次和家人討論墮胎的問題,當時她的妹妹14歲就懷孕了——瑪麗婭建議她可以墮胎。「就連這種可能性也極度冒犯了他們,然後我沒有再提起這個話題。」

在伴侶的陪伴下,瑪麗婭焦慮地進行了手術。「它應該經過了30分鐘左右,或許還不到,」她說。

「我很難相信,一個我曾經認為是一個將會給我終身烙印的事情,在這麼短時間內就能解決。」

現在38歲的她確定不想要孩子。「意識到在這個複雜的世界裏為人父母之後的一切,我們(伴侶和我)的決定是不要,」她說。

「我夢想有一天,女性可以完全絶對自由地做我們人生中的選擇,特別是我們的身體。我希望有一天,這個夢想會不分國界地實現。」

*為保護隱私而化名

埃默裏·馬庫梅諾(Emery Makumeno)參與報道

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

10/04/2024 10:44AM

09/04/2024 05:00PM

09/04/2024 05:00PM